Seit längerem haben Wissenschaftler, Journalisten und Banker vor einer weltweit zu expansiven Geldpolitik gewarnt,[1] und im Unterschied zu ihrem Vorgänger Ben Bernanke spricht Janet Yellen, die neue Präsidentin des Federal Reserve Board, nicht nur über einen notwendigen Ausstieg der Fed aus dem expansiven Kurs der amerikanischen Geldpolitik, sondern sie hat mit Amtsantritt begonnen, die monatlichen Anleiheankäufe von fast 100 auf gut 40 Mrd. US-Dollar zurückzufahren. Das ist ein Einstieg in den Ausstieg, aber sehr viel mehr wird von der Fed zu tun sein. Neuerdings mahnt sogar die ,Zentralbank der Zentralnotenbanken“˜, also die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dass die Normalisierung der „äußerst lockeren“ Geldpolitik nicht nur in den Vereinigten Staaten „zu spät und zu langsam“ erfolgen könnte.[2] Das alles kontrastiert bemerkenswert mit der in Deutschland von einigen Beobachtern gern vorgetragenen Sorge, die Eurounion könnte demnächst in einen Deflationsprozess abrutschen, nachdem die gemessene Preissteigerungsrate inzwischen auf nur noch 0,4 Prozent zurückgegangen ist. Allerdings handelt es sich derzeit um einen Prozess der Disinflation, der mit einer gefährlichen Deflation nicht zu verwechseln ist. Ohne eine kumulative, deutliche Abwärtsentwicklung aller Geldmengenaggregate gibt es keine Deflation, und die bisher vorliegenden monetären Daten zeigen nichts dergleichen.

In diesem Beitrag sollen zwei einfache Fragen gestellt und beantwortet werden, die manchem Leser vielleicht etwas merkwürdig vorkommen werden: (1) Trifft eigentlich der in weiten Kreisen der Öffentlichkeit verbreitete, gleichwohl unbestimmte Eindruck zu, dass die Europäische Zentralbank (EZB) seit langem eine „äußerst lockere“ Geldpolitik betreibt? (2) Ist es der EZB überhaupt möglich, die Geldmenge jederzeit nach Belieben auszuweiten und so den Inflationsprozess sicher zu steuern?

(1) Wie expansiv ist der längerfristige geldpolitische Kurs der EZB?

Um eine empirisch gestützte Antwort zu finden, bedarf es einer Bezugsbasis und einer konkreten Abgrenzung der zu untersuchenden Fristigkeit bzw. Periodenlänge.

Es bietet sich an, den Kurs der US-amerikanischen Geldpolitik als Vergleichsmaßstab zu wählen, weil der US-Dollar weiterhin die weltweit führende Währung ist und die Vereinigten Staaten in vergleichbarer Weise von der Finanz- und Bankenkrise getroffen wurden, wenngleich in einem geringeren Ausmaß. Was die zu untersuchende Periodenlänge angeht, so entscheiden wir uns hier nicht für Tage, Monate oder Jahre, sondern für Siebenjahresperioden. Das mag als etwas lang gewählt erscheinen, aber hier soll einmal Abstand genommen werden vom üblichen Kurzfristblick. Stattdessen soll der Fokus auf Langfristtrends der Geldpolitik gerichtet werden. Die Siebenjahresperiodisierung bietet sich an, da seit dem Ausbruch der internationalen Finanzkrise im Juli 2007 bis Ende Juni 2014 sieben Jahre vergangen sind. Zur einfachen Kennzeichnung der Trends berechnen wir für verschiedene ökonomische Zeitreihen jeweils einen statistischen Durchschnittswert für diesen Krisenzeitraum, und zwar eine durchschnittliche Veränderungsrate oder im Falle von Zinssätzen ein durchschnittliches Niveau. Und wir vergleichen diese Werte dann mit den entsprechenden Werten der vorangegangenen Siebenjahresperiode, die von Juli 2000 bis Juni 2007 reichte.

Wenn wir zunächst die Parameter der Geldpolitik außeracht lassen und nur gesamtwirtschaftliche Variable prüfen, um deren Beeinflussung es ja letztlich geht, so sprechen unsere Beobachtungen nicht dafür, dass die EZB im Verlauf der langen Krisenperiode eine überaus lockere Geldpolitik verfolgt hätte. Die Indices der Verbraucherpreise weisen jedenfalls keine Zunahme, sondern einen deutlichen Rückgang des langfristigen Preisauftriebs aus, für die Eurounion wie auch für die Vereinigten Staaten; vgl. die Tabelle. Daraus ist natürlich nicht zu schließen, dass die EZB oder auch die Fed keine expansive Linie verfolgt hätte, sondern nur, aber immerhin, dass die geldpolitischen Impulse offenbar zu schwach waren, um die bremsenden Wirkungen anderer Kräfte zu kompensieren.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Allerdings gilt es zu differenzieren. Nimmt man, wie es naheliegt, als Repräsentanten der Vermögenspreise die sehr beweglichen Aktienkurse ins Bild, dann ist für die Vereinigten Staaten anhand des S&P 500 Composite Index eine kräftige langfristige Aufwärtsbewegung von durchschnittlich 3,6 Prozent pro Jahr während der Krisenperiode zu konstatieren im Vergleich zu nur 0,6 Prozent pro Jahr im Siebenjahreszeitraum zuvor. Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten folgen in der Eurounion die Aktienkurse dagegen seit 14 Jahren einer langfristigen Abwärtstendenz, deren Stärke sich im Verlauf der Krisenperiode auf durchschnittlich – 4,7 Prozent pro Jahr verdoppelt hat (Euro Stoxx 50). Dazu passt, dass das langfristige Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in der Eurounion wesentlich niedriger ist als in den Vereinigten Staaten. Das war schon während der Vorkrisenperiode 2000–07 so, als die Wirtschaft der Eurounion mit einer durchschnittlichen Jahresrate von nur 1,7 Prozent wuchs, die der Vereinigten Staaten aber mit 2,5 Prozent. Und das ist seit 2007 erst recht so, da das durchschnittliche Wachstum der Eurozone praktisch gegen Null tendiert; vgl. Tabelle.

Zwischenresümee: Die beobachteten längerfristigen Entwicklungstendenzen von Preisen und Produktion sprechen prima facie dagegen, dass die EZB während der siebenjährigen Krisenperiode einen ausgesprochen expansiven Kurs gefahren hätte.

Also prüfen wir nun den Expansionsgrad der Geldpolitik anhand zweier unmittelbarer Indikatoren der Notenbankaktivität. Als Preisindikator kann der Tagesgeldsatz EONIA dienen, weil er praktisch den Angebotspreis für das Basisgeld der EZB bildet, und als Mengenindikator die Trendwachstumsrate der Basisgeldmenge.

Die Öffentlichkeit ist es gewohnt, über Geldpolitik anhand von Zinssätzen zu diskutieren, obwohl niemand anzugeben weiß, für welches Zinsniveau die EZB am Geldmarkt sorgen müsste, damit sich am Kapitalmarkt ein „natürliches“ Zinsniveau im Sinne der klassischen Ökonomen herausbildet, das ein gleichgewichtiges, preisstabiles Wirtschaftswachstum zulässt. In der Regel wird rein qualitativ argumentiert: Je niedriger die Geldmarktsätze sind, desto expansiver ist nach landläufigem Urteil die Geldpolitik. Aber das ist zu einfach gedacht. Jedenfalls ist es unabdingbar, den zinsmodifizierenden Einfluss des jeweiligen Inflationsniveaus zu berücksichtigen. Je niedriger das erwartete Inflationsniveau ist, umso niedriger können die Notenbanksätze gesetzt werden, ohne dass sie besonders expansiv auf laufende Kreditgewährung und Wirtschaftstätigkeit einwirken. Deshalb sind sämtliche Zinssätze, auch die des Geldmarkts, durch Abzug der erwarteten bzw. der beobachteten Inflationsrate zu deflationieren. Allein auf die Realzinssätze kommt es an, auch am Geldmarkt. Damit nicht genug. Was wäre denn, wenn der natürliche Gleichgewichtszins, der am Kapitalmarkt nicht unmittelbar statistisch beobachtet werden kann, aufgrund der Erwartung ungünstigerer demographischer Verschiebungen heutzutage um einen halben bis einen Prozentpunkt tiefer läge als vor zehn bis fünfzehn Jahren? Dann kämen die landläufigen Zinsinterpretationen der Geldpolitik ins Schwimmen.

Nach Maßgabe der realen Geldmarktsätze haben sich die Notenbanken bemüht, während der Krisenperiode einen deutlich expansiveren Kurs der Geldpolitik zu erreichen. So ging der reale Angebotspreis für Eurobasisgeld auf durchschnittlich minus 0,7 Prozent p.a. zurück. Allerdings das hat wenig bewirkt. Jedenfalls war die Fed der EZB klar überlegen. Der Fed gelang es, den Tagesgeldsatz, die Federal funds rate, auf real minus 1,3 Prozent p.a. im Durchschnitt der Krisenperiode zu drücken. Das erweiterte die Kreditzinsmarge der amerikanischen Banken erheblich. Legt man Moody“˜s Seasoned Corporate Bond Yield der 20- bis 30-jährigen AAA-Anlagen als Maßstab zugrunde, so stieg diese Marge von knapp 3 auf 4 Prozentpunkte und damit weit stärker als die vergleichbare Zinsmarge in der Eurounion für Unternehmenskredite mit Laufzeiten von mehr als fünf Jahren. Die erreichte im Durchschnitt der Krisenperiode nur 2,7 Prozentpunkte.

Im Einklang mit der Zinsanalyse zeigt der Mengenindikator Geldbasis eindrucksvoll, dass die Fed während der Krisenperiode einen weit expansiveren Kurs gefahren hat als in den Jahren zuvor. Das gilt auch dann, wenn man die Entwicklung der aus Vorsichtsgründen freiwillig gehaltenen, passiven Reserven der Banken ausklammert. Die entsprechend bereinigte, aktive Geldbasis ist in den Vereinigten Staaten während der Krisenperiode jährlich um durchschnittlich 7,2 Prozent gestiegen im Vergleich zu 5,0 Prozent in der vorangegangenen Siebenjahresperiode; vgl. Tabelle. Das kontrastiert bemerkenswert mit dem gegensätzlichen Befund für die EZB. Sie hat es in demselben Zeitraum nicht vermocht, einen drastischen Rückgang des langfristigen Wachstums der aktiven Geldbasis von früher 8,0 auf 5,4 Prozent p.a. seit 2007 zu verhindern.[3]

Das ist ein verheerendes Ergebnis. Man kann kaum umhin, den geldpolitischen Krisenkurs der EZB als faktisch kontraktiv zu kennzeichnen. Die EZB krebst vor sich hin. Das geringe langfristige Wachstum der aktiven Basisgeldmenge reflektiert die noch weit ärmlicheren Wachstumstrends der breit abgegrenzten Geldmenge M3 (2,8 Prozent) und der längerfristigen Bankkreditgewährung an nichtfinanzielle Unternehmen und Privatpersonen (1,7 Prozent).

Resümee: Im Unterschied zur Fed ist es der EZB im Verlauf der siebenjährigen Krisenperiode 2007-14 nicht gelungen, einen hinreichend expansiven Kurs der Geldpolitik zu entwickeln, der das Ziel der Preisstabilität bewahrt, aber gleichzeitig die private Wirtschaftstätigkeit anregt. Dafür gibt es sicherlich eine Reihe von Gründen, für die die EZB nicht unmittelbar verantwortlich zu machen ist, wie etwa die sich unendlich hinziehenden Schuldenkrisen einiger Mitgliedstaaten der Eurounion oder die unzureichende Integration nationaler Bankensysteme und Finanzmärkte.

Aber es gibt einen grundlegenderen Sachverhalt: Die EZB hat nicht die Macht, die Finanzmärkte nach Belieben zu fluten. Zur Illustration dieser These, sei zunächst der Liquiditätsschub der Periode 2008-12 betrachtet.

(2) Der Liquiditätsschub 2008-12

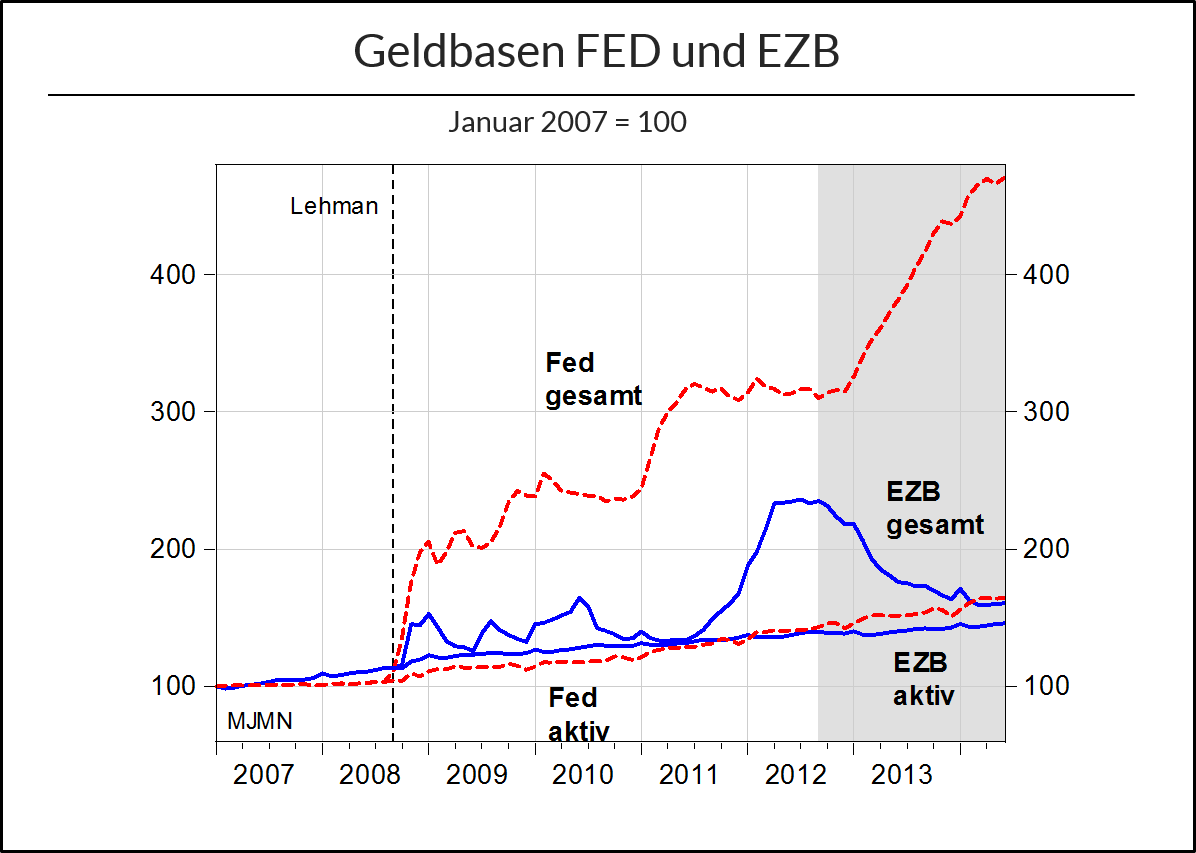

Verschiedene Ökonomen haben bis zur Jahreswende 2012/13 gewarnt, dass es in der Eurounion zu einem Inflationsschub kommen könne. Warum das für möglich gehalten wurde, lässt sich mit einer Grafik verdeutlichen. Sie zeigt die Entwicklung der Geldbasen seit Anfang 2007 anhand monatlicher Daten, skaliert in Prozent der Niveaus von Januar 2007. Zur Erinnerung: Die Geldbasis oder Basisgeldmenge ist definiert als die Summe von Bargeldumlauf bei Nichtbanken und Banken plus Sichteinlagen der Banken bei der Notenbank. Die Sichteinlagen dienen in der Hauptsache dazu, der Verpflichtung zum Unterhalten von Mindestreserven auf die Kundeneinlagen nachzukommen. Die Verfügbarkeit über das Basisgeld bildet die Grundlage für die Geld- und Kreditschöpfung des Geschäftsbankensystems.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

In Folge des Ausbruchs der Finanzkrise hatte die Fed nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in einem einzigartigen Expansionsprozess dafür gesorgt, dass die amerikanische Geldbasis innerhalb von nur drei Jahren – Herbst 2008 bis Mitte 2011 – verdreifacht wurde, hatte sie bis Ende 2012 auf diesem unerhörten Niveau gehalten und hatte sie danach weiter ansteigen lassen. Die Geldbasis der EZB war in demselben Zeitraum weniger stark gestiegen, aber sie war immerhin mehr als verdoppelt worden, und zwar unter etwas selbstgefälligem, weithin Beifall heischendem Bazooka-Getöse.

Wer die Zahlen sah und auch nur etwas über quantitätstheoretische Zusammenhänge gelernt hatte, musste sich damals fragen, was passieren würde, wenn diese Liquiditätswogen, beispielsweise im Rahmen eines starken konjunkturellen Aufschwungs, virulent werden sollten. Die zusätzliche Liquidität – sie entspricht in der Grafik der vertikalen Differenz zwischen den jeweiligen Kurven der gesamten und der aktiven Geldbasis – wurde angesichts damals sehr unsicherer Interbankbeziehungen von den Banken unter dem Vorsichtsmotiv als freiwillige Reserve[4] auf den Notenbankkonten gehalten. Im Rückblick sieht die damalige Entwicklung heute natürlich weniger bedrohlich aus als sie damals erschien. In der Eurozone jedenfalls haben die Banken den Liquiditätsexzess der EZB inzwischen fast vollständig rückgängig gemacht, indem sie das Volumen der Refinanzierung bei der EZB verringert haben. In den Vereinigten Staaten dagegen ist die übermäßige Liquiditätsfülle noch voll erhalten. Darauf ist noch zurückzukommen.

(3) Warum die EZB den monetären Prozess nicht nach Belieben steuern kann

Ein Banken-Chefvolkswirt durfte kürzlich in einer angesehenen Tageszeitung schreiben, es könne nicht zweifelhaft sein, dass Notenbanken, wie beispielsweise die Europäische Zentralbank, die Macht hätten, die Geldmenge „jederzeit in jeder gewünschten Menge“ auszuweiten.[5] Â Ja, so steht es in den Lehrbüchern, und es ist auch richtig, solange wir uns die Freiheit nehmen, von allen politischen, juristischen und technischen Beschränkungen zu abstrahieren, denen das Handeln von Notenbanken in der realen Welt unterliegt.

Hier sei nur auf einen grundlegenden Unterschied zwischen Fed und EZB aufmerksam gemacht. Das ist die Technik der Geldemission. Die Fed bringt Basisgeld fast ausschließlich in der Weise in Umlauf, dass sie Staatsanleihen erwirbt. Die Vergabe von Refinanzierungskredit an Geschäftsbanken spielt dagegen keine nennenswerte Rolle. Eine Ausnahme bildete die relativ kurze Periode der amerikanischen Bankenkrise 2008 – 2010. Damals konnten sich die Banken für amerikanische Verhältnisse großzügig bei der Fed refinanzieren. Der Anteil der sehr kurzlaufenden Refinanzierungskredite an der Geldbasis erreichte im Durchschnitt jener drei Jahre 17,1 Prozent und im Oktober 2008 sogar den Spitzenwert von 56,8 Prozent. Aber seit 2011 ist der Anteil der Refinanzierungskredite wieder rapide gefallen, und zwar schon 2013 auf weniger als ein Promille. Spiegelbildlich liegt der Anteil der Anleihebestände an der Geldbasis bei fast 100 Prozent. Die Fed kann die amerikanische Geldbasis leicht ausweiten, sie braucht nur weitere Staatsanleihen aufzukaufen.

Anders als die Fed kann die EZB die Geldmärkte nicht beliebig fluten, weil sie die Geldschöpfung dominant über die Vergabe von Refinanzierungskredit betreibt. Der Anteil dieser Kredite an der Geldbasis hat in den Jahren seit 2007 zwischen 40 und 70 Prozent geschwankt. Er liegt derzeit bei 55 Prozent, der Anteil der Netto-Auslandsaktiva bei 45 Prozent. Da die EZB die Repo-Sätze festsetzt und die zu diesen Sätzen von den Banken nachgefragten Kreditvolumina voll zuteilt, bestimmt die Bereitschaft der Banken, Notenbankkredit aufzunehmen, über die Höhe der Geldbasis. Bei einer geringen Zinselastizität der Nachfrage und einem Repo-Satz in der Hauptrefinanzierung von nur 0,15 Prozent kann auf diesem Weg keine nennenswerte Expansion der Geldbasis mehr erreicht werden. Die Zinssenkungspolitik der EZB ist praktisch ausgereizt, ihre Geldschöpfungsmacht hat sich verflüchtigt.

Was kann die EZB vorausschauend tun, damit sie in der Zukunft die Basisgeldmenge ausdehnen kann, falls es notwendig werden sollte? Es wird zu prüfen sein, wie zusätzliche Wege der Geldemission gangbar gemacht werden können. Beispielsweise ist zu prüfen, ob und wie der Ankauf von Auslandsaktiva erweitert werden könnte. Die EZB plant derzeit offenbar in anderer Richtung. Sie beabsichtigt, „gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte“ mit Laufzeiten von bis zu vier Jahren und jederzeitiger Rückzahlbarkeit anzubieten, wobei den Banken individuelle Bietungsobergrenzen in Abhängigkeit von deren Kreditbeständen bzw. Neukreditvergaben gesetzt werden sollen.[6] Ob und wie die neuartigen Refinanzierungsgeschäfte zur Lösung des Grundproblems einer generell zu geringen Refinanzierungsnachfrage beitragen können, erschließt sich nicht unmittelbar, sondern bedarf noch erheblicher Überzeugungsarbeit durch die EZB. Jedenfalls scheint eine Refinanzierungsbürokratie zu drohen.

Sollte man vielleicht in grundlegender ordnungspolitischer Kehrtwendung vermittels einer Veränderung der Verträge es der EZB doch erlauben, wie die Fed nach Belieben Staatsanleihen zu erwerben? Gegen solche Monetisierung von Schulden der Mitgliedstaaten spricht viel, wie die Diskussion des OMT Anleihekaufprogramms gezeigt hat, und zwar im Rahmen einer multinationalen Währungsunion noch mehr als im Rahmen eines Nationalstaats.[7] Vorzuziehen wäre jedenfalls das Kaufen von Auslandsaktiva und ebenso von privaten heimischen Aktiva, wie Industrieanleihen und möglicherweise auch von Eigentumstiteln. Nur müssten Filter vorgeschaltet werden, die die Notenbank hinreichend davor schützen, unüberschaubare private Risiken zu übernehmen. Über geeignete Konstruktionen, beispielsweise Fondslösungen, ist nachzudenken, jedoch nicht an dieser Stelle, denn das hieße ein neues Thema aufzumachen.

Schlussbemerkung

Halten wir fest: Solange die EZB das Basisgeld dominant über Refinanzierungsgeschäfte in Umlauf bringt, ist sie darauf angewiesen, dass die Banken es lohnend finden mitzuspielen. Bei Kreditzinssätzen, die kaum noch die Risiken abdecken, ist das immer weniger der Fall. Die EZB wird zu einer Institution ohne Gestaltungsmacht. Sie kann auf den Geld- und Kreditschöpfungsprozess nicht mehr einwirken und damit auch nicht auf die Konjunkturentwicklung. Die Fed dagegen unterliegt keiner vergleichbaren Beschränkung ihrer Geldemission. Weil sie durch den fortwährenden Ankauf von Anleihen zur Staatsfinanzierung beitragen darf, kann sie faktisch dem Bankensystem so viel Basisgeld aufdrängen, wie sie will.

Trotzdem ist auch die Gestaltungsmacht der Fed nicht unbegrenzt. Auch sie kann auf den Wirtschaftsprozess nicht mehr einwirken, wenn die Banken es vorziehen, das Basisgeld in großem Stil auf Konten der Fed zu bunkern anstatt es an die Wirtschaft auszuleihen. Zwei Zahlen mögen die Größe des Problems illustrieren: Die amerikanische Geldbasis beträgt derzeit knapp 4,0 Billionen Dollar. Nur ein Drittel davon ist aktiv (rd. 1,4 Billionen Dollar), zwei Drittel liegen unbeschäftigt auf Konten der Fed. Im Unterschied zu den Banken der Eurounion, können die amerikanischen Banken das überschüssige Geld nicht via Tilgen von Krediten an die Fed zurückgeben, einfach weil sie bei ihr nicht verschuldet sind. Die Fed wird daher versuchen müssen, in einem über viele Jahre hinzuziehenden Prozess, den enormen Überhang an Basisgeldreserven durch fortwährendes Verkaufen von Anleihen allmählich abzubauen.

Fußnoten

[1] Eine Zitatauswahl bietet A. Winkler in einem etwas bemühten Artikel gegen die ,Dauerkritik an der Europäischen Zentralbank“˜ (Wirtschaftsdienst, 94(7), Juli 2014, S. 483.

[2] Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 84. Jahresbericht 2013/14, Basel Juni 2014.

[3] Dabei ist berücksichtigt, dass der Expansionsgrad der Geldbasis Anfang 2012 durch Herabsetzung der Mindestreservesätze um rd. 100 Milliarden Euro verstärkt wurde.

[4] Überschussreserven einschließlich Einlagefazilität.

[5] Thorsten Polleit, Das Feigenblatt der EZB, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 28.7.2014.

[6] Vgl. //www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/2014/2014_06_05_ezb-rat_beschliesst_umfangreiche_geldpolitische_massnahmen.html

[7] Vgl. dazu M.J.M. Neumann, Die notwendigen Grenzen der Geldpolitik, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 23.05.2014.

-

Notenbankgewinne und Geldpolitik (5)

Am Ende haften wir alle - 24. Januar 2015 -

Eine Billion – was ist das schon?

Zu Draghis Expansionsplänen - 7. Januar 2015 - Politik und Rat (2)

Sachverständige Läuse

Zur Politkritik am Sachverständigenrat - 16. November 2014

Sehr geehrter Herr Prof. Neumann,

entsprechend Ihrer Schlußbemerkung gilt die begrenzte Steuerungsmöglichkeit der EZB wohl auch, wenn weiterhin exogene Schocks die Realwirtschaft weiter „durchrütteln“ sollten? so verstehe ich es, und so sehe ich es auch persönlich: Sollten wir in naher Zukunft erneut eine Situation wie 2008 mit Lehman-Pleite, drohendem Bankrun, einbrechendem BIP etc. erleben, gibt es ausser direkter Staatsfinanzierung zumindest in Euroland kaum Möglichkeiten, von Seiten der EZB solch einer Situation Herr zu werden…? Denn die Zinsen sind ja schon nahe Null…

Die EZB kann also mit ihre Zügeln zwar die Inflation verhindern – wenn sie will – aber anschieben kann man sie indes nicht. Zumindest nicht so einfach und nicht mit den zulässigen Tools. Quo vadis Geldsystem? – Verdrängt das wahrscheinlich effektivere „Basisgeldschöpfungs-System“ der Fed, jenes abgestumpfte der EZB? Zuletzt ist wohl eher nicht von mittelfristig steigenden Zinsen auszugehen. Unser Wohlstand basiert auf dem Kredit. Welches Interesse sollten wir also an steigenden Zinsen haben?

Also die EZB kann versuchen, verschiedene Arten privater Schuldtitel ankaufen, beispielsweise Hypothekarkredite oder Bankschuldverschreibungen. Aber sie kann eben nicht verhindern, dass das Basisgeld, das sie mit solchen Geschäften in Umlauf bringt, wieder zu ihr zurückgebracht wird, indem die Banken ihre Refinanzierungsverschuldung bei der EZB tilgen. Die EZB bestimmt die Repo-Sätze, die Wirtschaft, vermittelt durch die Geschäftsbanken, bestimmt über die Höhe der Geldmenge. Die Geldnachfrage regiert das Geldangebot. Die Fed dagegen kann ihre Basisgeldmenge so groß werden lassen, wie es ihr sinnvoll erscheint. Aber auch sie wird letztlich von der Geldnachfrage bestimmt, weil sie nicht verhindern kann, dass die Wirtschaft zwei von drei neugeschaffenen Dollar unbeschäftigt auf den Konten der Fed liegen lässt.

Ja, ohne das moderne Geld- und Kreditsystem gäbe es unseren Wohlstand nicht. Aber daraus folgt nicht, dass wir an möglichst niedrigen Zinsen interessiert sein sollten. Wir dürfen die Anleger, also die Sparer, nicht vergessen. Viele Systeme privater Vorsorge, aber auch Stiftungen sind auf hinreichende Kapitalerträge angewiesen. Wir wissen nicht, wie hoch das reale (!) Zinsniveau sein müsste, um eine dauerhaft gleichgewichtige Wirtschaftsentwicklung zu ermöglichen, aber mir will scheinen, einen halben bis einen Prozentpunkt höher dürfte es schon sein.

in der Tat, da stimme ich Ihnen voll zu: die Sparer darf man nicht vergessen. Dennoch sehe ich die Gefahr, dass unter all dem politischen Gezerre um den Euro & die Staatsverschuldung „niedrige Zinsen für die wohltätigen Staaten“ gegenüber „höhere Zinsen für die Anleger“ letztere das Nachsehen haben werden. Wenn die Inflation – wider meines Erwartens – dennoch deutlich anziehen würde, sagen wir auf 3%, die Zinsen aber niedrig blieben, dann könnten sich die Staaten über eine finanzielle Repression real entschulden. Der Zinsdienst Dtl. ist meines Wissens im Mittel schon unter 3% und wird auch ob des niedrigen Zinsniveaus weiter nominal schrumpfen. Dass Zins- und Inflationsniveau auf absehbare Zeit ansteigen, halte ich persönlich selbst mittelfristig für ausgeschlossen. Denn: solbald die ZBen dies täten, würden neue Probleme auftauchen. Die Politik in Europa hat ja bis heute nichts wirklich zählbares unternommen, um strukturelle Probleme etc. zu beheben. Bisher gabs doch nur Lippenbekenntnisse & Aufschieben in die nächste Legislaturperiode….Aber seis drum, dies ist ja nicht das Thema Ihres Aufsatzes.

Wie sehen Sie, als Top-Ökonom auf dem Gebiet des Geldwesens, denn die Zukunft unseres Geld- und Kreditsystems? Ich würde mich jedenfalls über einen Aufsatz zu diesem Thema sehr freuen!

Viele Grüße aus Nürnberg

Eine Frage habe ich dann doch noch:Sie schreiben am Anfang Ihres Artikels, dass …“ Ohne eine kumulative, deutliche Abwärtsentwicklung aller Geldmengenaggregate gibt es keine Deflation,…“ Wieso denn das? Kann eine Deflation nicht neutral ggü allen Geldmengenaggregaten stattfinden? Ich meine, wenn alles Geld auf Girokonten gehortet würde, die Banken keine Kredite mehr vergeben & das Geld nicht für Konsum oder Investitionen verwendet wird, so wird es auch nicht nachfragewirksam( Hortung). Der entstehende Angebotsüberschuss löst u.U. ein fallendes Preisniveau aus. Oder habe ich da einen Denkfehler?

Also versuchen wir es zu klären. Mit Ihnen will ich annehmen, dass die Geldmenge ausschließlich in Form von Sichteinlagen auf Girokonten der Banken gehalten wird und die Banken keine neuen Kredite vergeben. Wenn Sie dann weiter annehmen, dass die Sichteinlagen weder für Konsum- noch Investitionsausgaben verwendet werden, sondern wie Sie sagen, umfassend gehortet werden, dann wird es an den Gütermärkten keine monetär vermittelte Nachfrage mehr geben und daher auch keine in Geldeinheiten ausgedrückten Güterpreise. Es verbliebe nur der Übergang zur Naturaltauschwirtschaft oder der Hungertod.

Nehmen wir weniger radikal an, die Wirtschaftssubjekte würden das Niveau ihrer Konsum- und Investitionsausgaben von heute auf morgen so kürzen, dass das allgemeine Preisniveau abnimmt. Das wäre ein rezessiver Impuls, der hochverschuldete Unternehmen in Bedrängnis bringen könnte. Ob es aber zu einem Deflationsprozess käme – worunter wir einen fortgesetzten Prozess sinkender Preise verstehen – hinge davon ab, ob der Schock so stark wäre, dass es zu Kreditausfällen auf breiter Basis käme, gefolgt von Zusammen-brüchen von Unternehmen und Banken. Dann würden Bankkredite und Geldmenge fallen wie in der Großen Depression. Damals fiel in den Vereinigten Staaten im Verlauf von dreieinhalb Jahren (August 1929 – März 1933) die Geldmenge um 35 Prozent und zeitgleich das allgemeine Preisniveau um 33 Prozent.