“Ask not what Germany can do for you. Ask what you can do for France.“ (Jochen Bittner)

Europa hat schon seit einiger Zeit keinen guten Lauf. Die Stimmung in der EU ist mies. Fallende Zustimmungswerte für die Europa signalisieren Skepsis. Überall werden Risse offenkundig (hier), ökonomische und politische. Die EWU ist noch nicht über den Berg. Notdürftig kleistert die EZB mit (deutschem) Geld die Baumängel zu. Die Krise kann jederzeit wieder ausbrechen. Auch das Flüchtlingsproblem ist weiter ungelöst. Es liegt auch am unsäglichen Recep Erdogan, ob eine neue Lawine auf Europa zurollt. Vor dem EuGH streiten sich EU-Mitglieder über die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen. Von Solidarität keine Spur. Schließlich markiert der Brexit eine Zeitenwende in der europäischen Integration. Die EU ist keine unauflösliche Gemeinschaft. Sie ist eine Institution auf Widerruf. Kein Wunder, dass europafeindliche Populisten regen Zulauf haben. In den Niederlanden und Frankreich wurde der politische GAU noch einmal abgewendet. LePen und Wilders wurden in die Schranken verwiesen. In Italien ist die Gefahr nicht gebannt, dass europafeindliche Kräfte an die Macht kommen. Der Komiker Beppe Grillo und seine populistischen Spießgesellen könnten obsiegen.

Die europäische Idee von Frieden, Freiheit und Wohlstand ist in Gefahr. Daran zweifelt zurzeit kaum jemand mehr. Zu retten sei sie nur, wenn die Achse Berlin-Paris-Rom nachhaltig gestärkt werde. Diese Meinung macht sich unter Politikern aller Couleur in Europa breit. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel prescht wieder einmal vor. Er fordert, dass Deutschland bei den nächsten Verhandlungen über den EU-Haushalt anbieten sollte, mehr Geld in die Gemeinschaftskasse einzuzahlen. Es gelte, den Regierungen in Paris und Rom großzügig unter die Arme zu greifen. Nur dann könnten sie politisch erfolgreich sein. Dabei sollte man nicht kleinlich aufs Geld der Anderen, auf vereinbarte fiskalische Regeln und nationale Souveränitäten schauen. Die fiskalischen Maastricht-Kriterien könnten weiter missachtet werden, staatliche Schulden sollten künftig vergemeinschaftet werden. Gemeinsame Steuern seien längst überfällig, ein gemeinsames Budget sei wünschenswert, ein Eurozonen-Parlament ein Gebot der Stunde. Weitere europaweite finanzielle Transfers über eine europäische Arbeitslosenversicherung (hier) und eine gemeinsame Einlagenversicherung sollten die nachbarschaftliche Hilfe fürs Erste abrunden.

Schwaches Wachstum im „Kern“

Die Unzufriedenheit in Europa kommt nicht aus heiterem Himmel. Sie schwelt schon seit längerem. Die Gründe sind vielfältig, ökonomische, politische und nationale. Ökonomische Faktoren tragen mit dazu bei. Die persistent hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen der südlichen Peripherie, raubt individuelle Lebenschancen und ist politisch eine tickende Zeitbombe. Ein stagnierendes wirtschaftliches Wachstum trübt die Zukunftsaussichten und schürt den Pessimismus. Aber auch politische Entscheidungen tragen dazu bei. Die zentralistische Strategie der europäischen Integration gerät immer öfter in einen Konflikt mit heterogeneren individuellen Präferenzen. Das alles ist der Humus, auf dem Populismus prächtig gedeiht. Die hohen Flüchtlingsströme nach Europa haben schließlich das Fass zum Überlaufen gebracht. Allerdings verläuft die Entwicklung in der EU unterschiedlich. Wo es ökonomisch schlecht läuft, haben populistische Parteien regen Zulauf. Und es läuft im „neuen“ Kern der EU nicht überall gut. Deutschland wächst zwar weiter, die Arbeitslosigkeit ist relativ gering. Dagegen stagniert Frankreich, Italien schrumpft sogar. Die Arbeitslosigkeit ist bei beiden anhaltend hoch.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

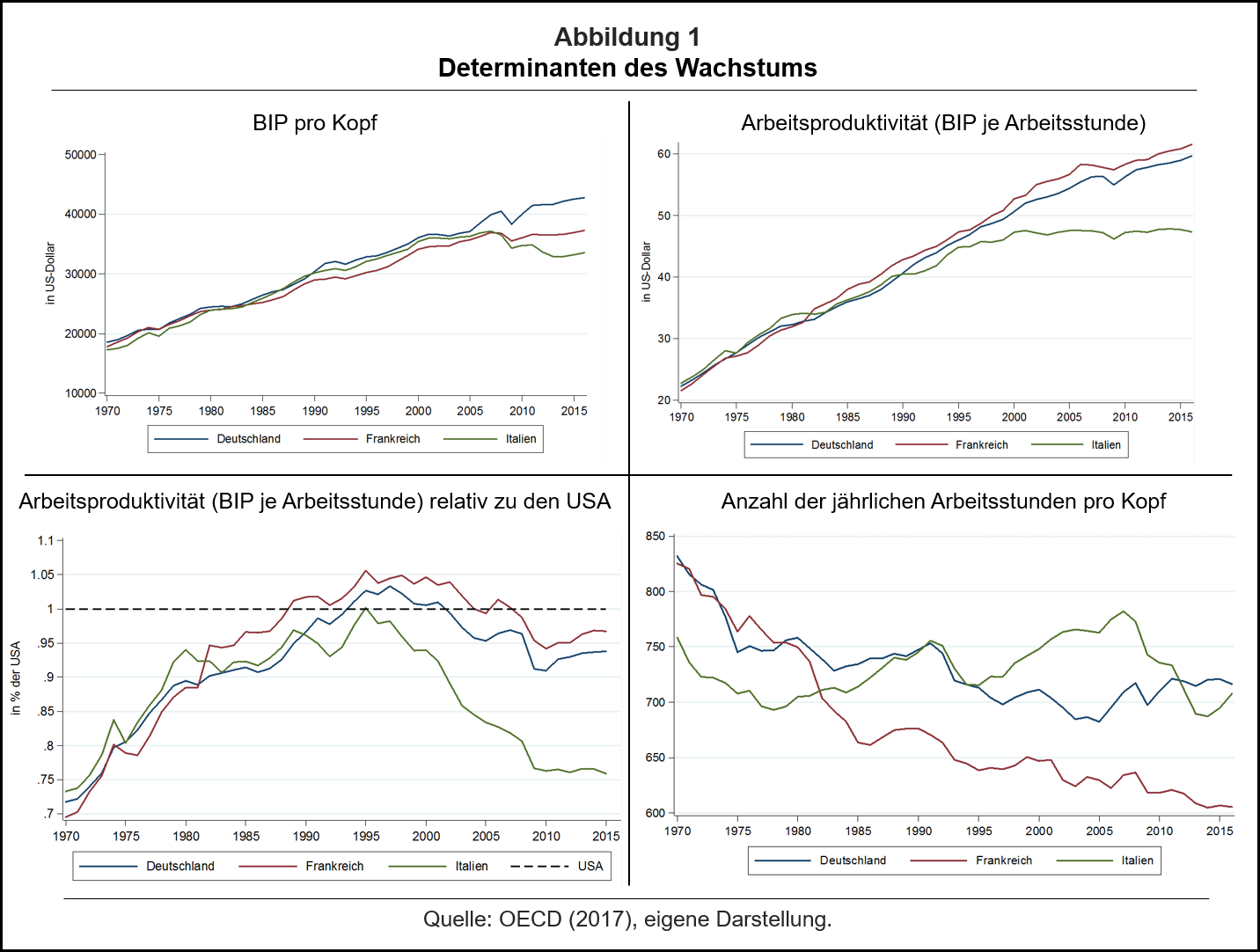

Die Pro-Kopf-Einkommen der drei Kernländer der EU entwickeln sich seit der Einführung des Euro auseinander, bis zur Finanz- und Eurokrise moderat, danach kräftiger. Italien ist eindeutig der Verlierer, Deutschland gewinnt zweifellos. Seit der Finanzkrise zieht Deutschland davon, Frankreich stagniert seither, Italien schrumpft sogar. Die Gründe, weshalb beide Südländer relativ zu Deutschland verlieren, sind ganz unterschiedlich[1]. Eine spürbare Schwäche der Produktivität beschleunigt den italienischen Abstieg. Seit der Jahrtausendwende stagniert in Italien die Produktivität pro Arbeitsstunde. Auch die totale Faktorproduktivität hat sich in den letzten 15 Jahren kaum verändert. Frankreich erlaubt sich allerdings auf diesem Feld gegenüber Deutschland keine signifikante Schwäche. Es hält auf einem leicht geringeren Niveau gut mit. Der französische Nachteil gegenüber Deutschland zeigt sich in der Entwicklung der jährlichen Arbeitsstunden pro Kopf. Sie sinkt in Frankreich schon seit Mitte der 80er Jahre deutlicher als in den beiden anderen Ländern. Während sich Italien ab Mitte der 90er Jahre positiv gegen Frankreich und Deutschland absetzte, verliert es seit Mitte der 00er Jahre wieder. Am aktuellen Rand erholt es sich allerdings.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

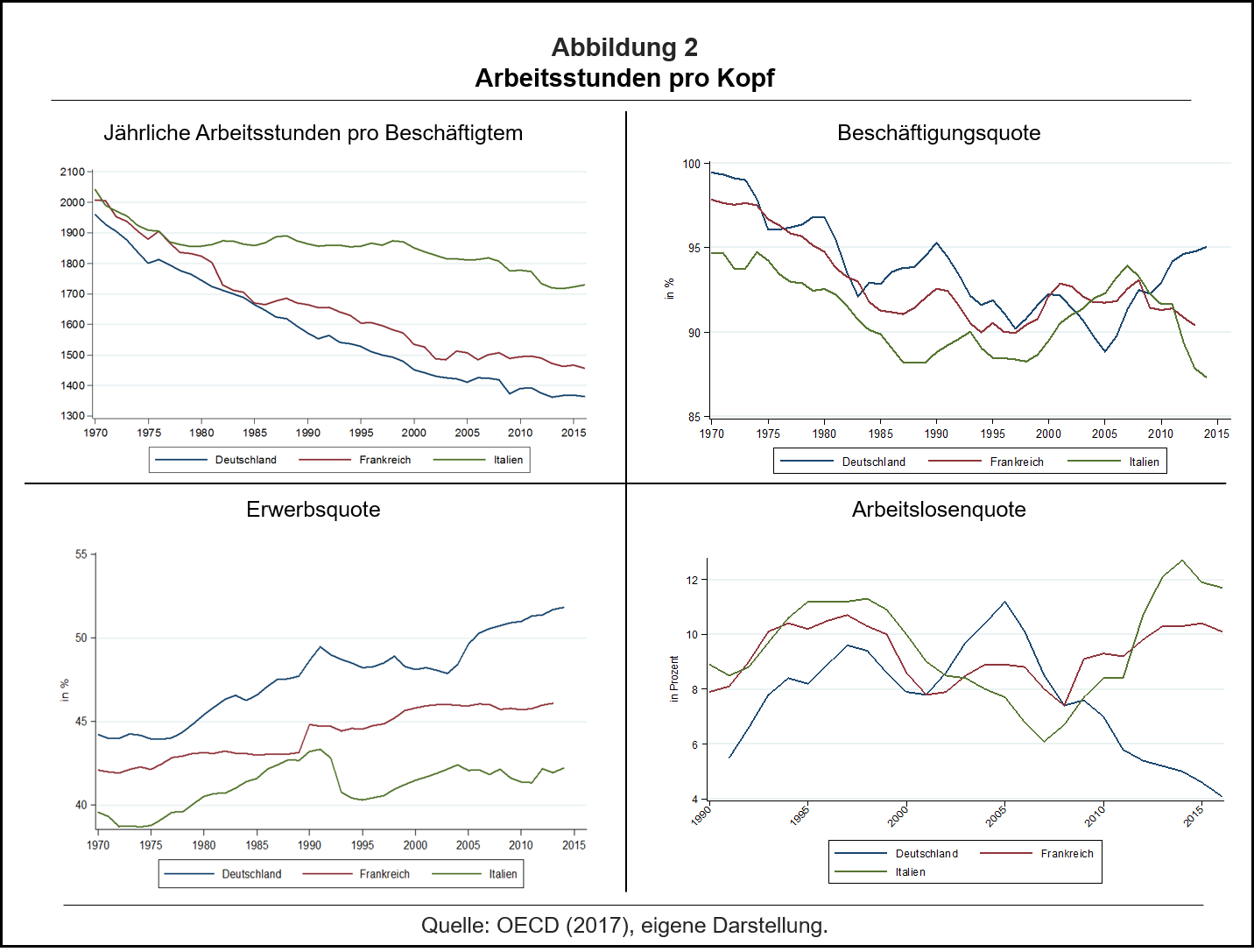

Der deutsche Vorsprung der Arbeitsstunden pro Kopf gegenüber Frankreich ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich[2]. Er resultiert nicht daraus, dass deutsche Arbeitnehmer wesentlich kürzer arbeiten als französische. Seit Jahrzehnten ist ein Gleichlauf zu beobachten. Beide nutzen kürzere Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit ganz ähnlich. Das drückt die durchschnittliche Arbeitsstundenzahl der Beschäftigten. Dagegen gehen die Arbeitsstunden pro Beschäftigtem in Italien seit Anfang der 80er Jahre wesentlich weniger stark zurück als in Deutschland und Frankreich. Allerdings tragen die hohe Beschäftigungs- und Erwerbsquote mit dazu bei, dass die Arbeitsstunden pro Kopf in Deutschland weit über denen in Frankreich liegen. Die Beschäftigungsquoten in Frankreich und Italien sind seit der Finanzkrise abgestürzt. In Italien wird dieser Nachteil gegenüber Deutschland mit mehr Arbeitsstunden pro Beschäftigtem ausgeglichen. Die Lage auf den Arbeitsmärkten in den drei Ländern könnte kaum unterschiedlicher sein. In Deutschland geht die Arbeitslosigkeit seit Mitte der 00er Jahre stetig zurück. Das ist in Frankreich und Italien anders. Seit der Finanzkrise steigt die Arbeitslosigkeit in beiden Ländern spürbar an. Besonders ausgeprägt sind die Zuwächse in Italien. Dieses Bild gilt auch für die Jugendarbeitslosigkeit (hier).

Hilfe für den „Club Med“?

Das Gespenst des Populismus lässt sich in Frankreich und Italien nur verscheuchen, wenn es wirtschaftlich wieder aufwärts geht. Beide Länder leiden unter multipler Sklerose auf segmentierten Arbeitsmärkten. Vor allem die Jungen sind die Dummen. In Italien kommt eine schwache Produktivität hinzu. Das gilt für die Arbeitsstunden- und totale Faktorproduktivität. Ein maroder Bankensektor trägt mit dazu bei. Weder Frankreich noch Italien leiden unter mangelnder gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Beide haben mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Die Bedingungen auf der Angebotsseite sind miserabel. Das Problem beider Länder zeigt sich in signifikant höheren Lohnstückkosten. Sie steigen schon seit Anfang des Jahrtausends in beiden spürbar stärker als in Deutschland. Ein Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten in Frankreich und Italien liegt auf den Arbeitsmärkten. Die miserable Lage auf den Arbeitsmärkten wird durch eine hohe Staatsquote verstärkt. Das gilt vor allem für Frankreich, wo der Staat fast 60 % des BIP für sich beansprucht. Finanziert werden die Ausgaben über Steuern und Abgaben und staatliche Verschuldung. Die Steuer- und Abgabenschere öffnet sich immer weiter. Das tut der Beschäftigung nicht gut.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Die Probleme in Frankreich und Italien lassen sich nicht mit Geld lösen. Noch mehr kreditfinanzierte Ausgaben des Staates sind kontraproduktiv. Das gilt auch dann, wenn sie von anderen EU-Mitgliedern finanziert werden. Es ist ökonomisch unsinnig, weitere fiskalische Leitplanken der EWU zu demontieren und die monetären Schleusen der EZB noch weiter zu öffnen. Notwendig ist ein Paket angebotsseitiger Maßnahmen. Strukturreformen auf Güter- und Faktormärkten und eine Politik solider staatlicher Haushalte gehören dazu. Frankreich und Italien sollten nicht immer fragen, was Europa für sie tun kann. Sie sollten sich vielmehr die Frage stellen, was sie für Europa tun können. Ihre wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme sind hausgemacht. Die Regierungen in Paris und Rom müssen ihre Hausaufgaben machen. Strukturelle Reformen auf den Arbeitsmärkten sind der Schlüssel. Für das, was strukturell zu tun ist, existiert in Europa eine Blaupause: Das Konzept der „Flexicurity“ (hier). Eine betriebsnähere Lohn- und Tarifpolitik, ein ökonomisch verträglicherer Kündigungsschutz, eine marktkonformere Arbeitslosenversicherung, eine effizientere aktive Arbeitsmarktpolitik sind unverzichtbare Elemente einer solchen Strategie.

Nicht nur die Arbeitsmärkte müssen wettbewerblicher werden. Auch die Märkte für nicht-handelbare Güter, vor allem Dienstleistungen, müssen endlich dereguliert werden. Und vor allem Italien muss den maroden Bankensektor auf solide Füße stellen. Faule Äpfel müssen aussortiert werden. Zahlen müssen die Gläubiger, nicht die Steuerzahler. Die Strukturreformen auf Güter- und Faktormärkten müssen um eine Politik solider staatlicher Haushalte ergänzt werden. Alle staatlichen Ausgaben gehören auf den Prüfstand. Das gilt sowohl für die Höhe als auch die Struktur. Es muss gelten: Weniger und investiver. Der ausufernde Sozialstaat muss durchforstet, interessengleitete Subventionen müssen drastisch gekürzt werden. Auch die Finanzierung muss sich ändern. Weniger dauerhafte Verschuldung, mehr gegenwärtige Steuerfinanzierung ist das eine. Eine geringere Besteuerung der Einkommen, ein stärkerer steuerlicher Zugriff auf den Konsum ist das andere. Mit einer solchen Haushaltsstrukturreform lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Eine geringere Steuer- und Abgabenlast und die veränderte Steuerstruktur verringert nicht nur die Arbeitslosigkeit. Sie erhöhen auch das wirtschaftliche Wachstum.

Fazit

Der Brexit verschiebt die Gewichte in der EU. Das europäische Zentrum verlagert sich nach Süden. Frankreich, Italien und Spanien werden künftig eine größere Rolle spielen. Alle drei sind aber wirtschaftlich und politisch angeschlagen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Wachstum stagniert, populistische Parteien haben Konjunktur. Halten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten an, droht Europa nicht nur Le Pen, sondern auch Beppe Grillo und Pablo Iglesias. Als Erster hat das Matteo Renzi erkannt. Er wollte in Italien das wirtschaftspolitische Ruder herumreißen. Gelungen ist ihm das nicht. Politisch wurde er „verschrottet“. Auch Emmanuel Macron will es nun in Frankreich versuchen. Die Hoffnung ist, er meint „mehr Markt und weniger Staat“. Er ist in einer ähnlichen Situation, in der Gerhard Schröder zur Mitte der 00er Jahre in Deutschland war. Von den Erträgen seiner marktlichen Reformen profitiert Deutschland noch heute. Nur genutzt hat es ihm wenig. Er wurde abgewählt. Das soll in Frankreich nicht passieren. Sigmar Gabriel hat dem französischen Präsidenten schon mal deutsche Hilfe versprochen. Die Maastricht-Kriterien sollen weiter aufgeweicht, die monetären Schleusen der EZB offen gehalten und gemeinsame (Investitions-)Fonds aufgelegt werden.

Der Weg, Europa mit dem Geld der Anderen zu reformieren, ist ein kostspieliger Irrweg. In Frankreich, Italien und Spanien mangelt es nicht an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Diese Länder leiden unter Stockungen auf der Angebotsseite. Ihre Schwierigkeiten sind hausgemacht. Will der Süden der EU wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, muss er seine Hausaufgaben machen. Gefragt sind seriöse Strukturreformen und solide Haushaltspolitiken. Einer (europäischen) Nachfragepolitik bedarf es nicht. Mit dem Brexit gewinnt allerdings die wirtschaftspolitische Philosophie des Südens an Gewicht. Die südeuropäischen Verfechter einer „Wirtschaftsregierung“ in der EU wollen integrationspolitisch endlich Nägel mit Köpfen machen. Sie nutzen die Gunst der Stunde populistischer Ängste. Ihre planwirtschaftlich-interventionistische Strategie basiert auf Diskretion, Staat und Zentralisierung. Sie steht in krassem Widerspruch zur nordeuropäischen Idee einer „Wirtschaftsverfassung“ in Europa. Die ist marktwirtschaftlich-ordnungspolitisch und orientiert sich an Regeln, Markt und Subsidiarität. Darüber, dass Sigmar Gabriel, der zweitweilige Nachfolger von Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister, auf den planwirtschaftlich-interventionistischen Zug aufspringt, kann man nur den Kopf schütteln.

—

[1] Das Sozialprodukt pro Kopf entspricht dem Produkt aus dem Sozialprodukt pro Arbeitsstunde (Arbeitsstundenproduktivität) und den Arbeitsstunden pro Kopf.

[2] Die Arbeitsstunden pro Kopf lassen sich als Produkt aus Arbeitsstunden pro Erwerbstätigem, den Erwerbstätigen pro Erwerbspersonen (Beschäftigungsquote) und den Erwerbspersonen pro Kopf (Erwerbsquote) darstellen.

Ohne dreistellige jährliche Transfers aus der Bundesrepublik kann der Euro nicht auf Dauer existieren. Wir werden entscheiden müssen, ob wir uns, etwa über eine Verdoppelung der MWSt., dies leisten wollen, oder ob wir mit dem Ende des Euro und einer erheblichen Aufwertung eben andere Risiken und Probleme eingehen müssen. Die Transfers laufen ja heute schon, eben über die EZB, aber dies wird nicht ewig so bleiben können, irgendwann sind die Möglichkeiten der EZB erschöpft, spätestens bei einer drohenden Inflationsratenspirale.

Ps. Ich möchte fast wetten,das Deutschland und Erdokan schon lange ausgemacht haben,das eine Flüchlingswelle 2017 nach den Bundestagswahlen auf Deutschland losgelassen wird. Denke mit voller Absicht wird das passieren. Das ist nicht nur Erdokan sondern Merkel, EZB, Brüssel, USA, EU-Kommision stecken mit drinn.Spätestens 2018 erleben wir den beabsichtigten Flüchtlingshorror.