„Nur weil sich andere selbst ins Knie schießen, müssen wir das nicht auch noch tun.“ (Stefan Kooths, IfW)

Corona, Putin und Biden haben in Europa alte Glaubenssätze pulverisiert. Die weltweite Pandemie hat gezeigt, wie brüchig globalisierte Lieferketten sein können. Der russische Überfall auf die Ukraine hat energiepolitische Dummheiten in der Europäischen Union offengelegt. Und die USA setzten mit dem „Inflation Reduction Act“ die Trump‘sche protektionistische Politik des „America first“ fort. Die europäischen Länder sind verschreckt. Das Gespenst der De-Industrialisierung geht wieder um, vor allem im stark industrialisierten Deutschland. Die Politik hat überall in Europa auf die angebotsinduzierten Krisen, Corona und Ukraine, mit massiven schuldenfinanzierten Staatsausgaben reagiert, in großen Länder mehr, in kleineren weniger. Es steht zu befürchten, dass die EU auf die subventionsintensive amerikanische „grüne“ Industriepolitik mit gleichen Mitteln antwortet. Eine Idee hat sie schon, den „Green Deal Industrial Plan“. Kommt nach Wumms und Doppelwumms der Quadruplewumms? Eine solche Politik hat erhebliche Risiken und Nebenwirkungen. Damit unterhöhlt sie nicht nur die Fundamente des Binnenmarktes, die Magna Carta der wirtschaftlichen Integration in Europa. Sie ebnet auch den Weg zu einer EU-Schuldenunion und verstrickt sich in einen Handelskrieg mit den USA, der einzigen militärischen Schutzmacht der EU.

Subventionen schädigen den Binnenmarkt

Die Philosophie der europäischen Integration ist relativ einfach gestrickt: Mehr wirtschaftliche Integration soll helfen, Europa politisch zu integrieren. Die Einführung des europäischen Binnenmarktes war ein Meilenstein der wirtschaftlichen Integration. Der Binnenmarkt ist der Motor, der Wettbewerb das Benzin. Für mehr wirtschaftlichen Wettbewerb sollen die vier Grundfreiheiten für Güter, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital sorgen. Handel mit Gütern und Diensten soll unbeschränkt sein, Arbeit soll sich in der EU frei bewegen können und Kapital über Ländergrenzen hinweg mobil sein. Ein Hauptaugenmerk liegt auf den Gütermärkten. Damit der Wettbewerb vor allem mit Gütern möglichst unverzerrt wirken kann, gibt es strenge europäische Beihilferegelungen, die von der EU-Kommission festgelegt und administriert werden. Um unionsinterne protektionistische Fehlentwicklungen möglichst klein zu halten, hat der EuGH das „Cassis-de-Dijon-Prinzip“ entwickelt. Was in einem Mitgliedsland an Gütern auf den Märkten zugelassen ist, soll überall in der EU in den Markt gebracht werden dürfen. So richtig funktioniert hat das alles aber nur teilweise. Der Handel mit Gütern und der Fluss von Kapital sind auf dem richtigen Weg. Vor allem im Dienstleistungssektor und auf den Arbeitsmärkten harzt es allerdings nach wie vor.

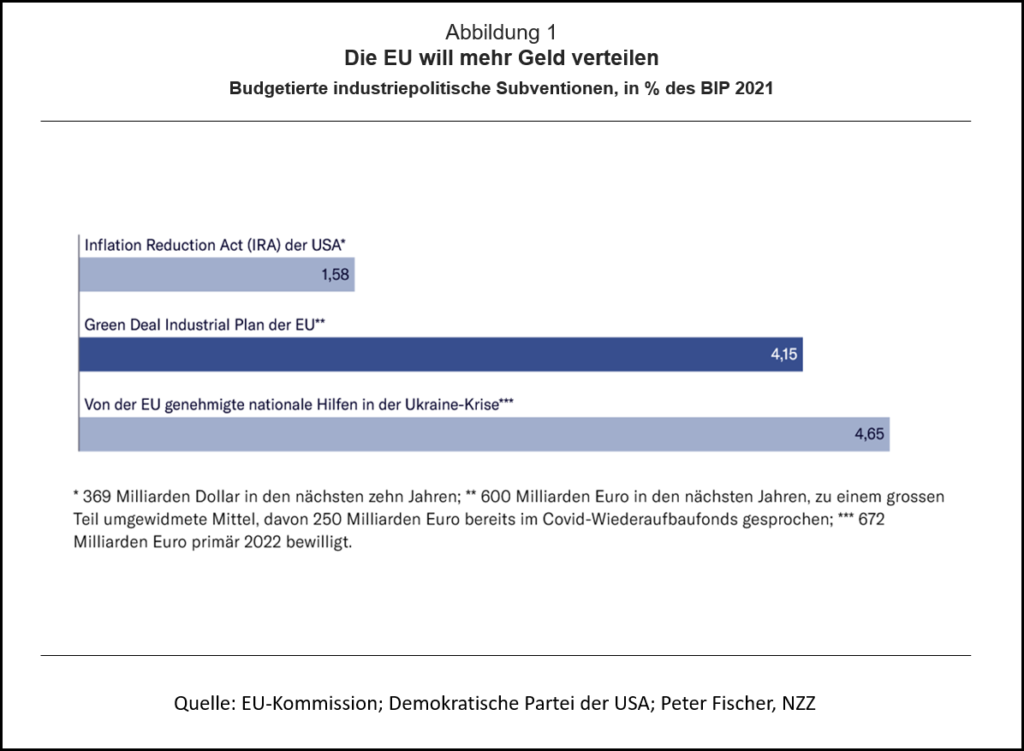

Die Idee eines möglichst unverzerrten Wettbewerbs ist in der Defensive. Das Subventionsfieber grassiert wieder in Europa. Die Zahl der Subventionen ist in entwickelten Ländern nirgendwo höher als in der EU (Peter Fischer). Staatliche Schutzschirme in der Finanz- und Euro-Krise machten den Anfang. Massiv beschleunigt hat sich die Subventionitis in den Zeiten der Pandemie. Mit einem finanziellen Wumms auf nationaler und europäischer Ebene kämpfte die Politik gegen Angebotsschocks. Auf nationaler Ebene verschuldeten sich die Staaten massiv. Die EU legte einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds auf. Er umfasst 750 Mrd. Euro, 390 Mrd. als Zuschüsse, 360 Mrd. als Darlehen. Finanziert wird er durch die Kreditaufnahme der EU. Einen neuen Höhepunkt erreicht die staatliche Rettungsmanie mit der Energie-Krise. Die EU genehmigte über 672 Mrd. Euro an nationalen Hilfen primär für 2022. Davon entfallen allein 53 % auf Deutschland inklusive dem Doppelwumms von 200 Mrd. Euro. Der „Inflation Reduction Act“ (IRA) der USA beschleunigt das Subventionskarussell in der EU noch einmal. Mit über 369 Mrd. Dollar über 10 Jahre unterstützt die USA klimafreundliche Projekte und reichert das Programm mit einem protektionistischen „local content“ an. Die EU-Kommission will mit dem „Green Deal Industrial Plan“ (GDIP) und einem Volumen von 600 Mrd. Euro dagegen halten. Finanziert werden soll er mit nicht abgerufenen, über gemeinsame Verschuldung aufgenommen Mitteln aus dem coronabegründeten Wiederaufbaufonds und neuerlicher Kreditnahme der EU auf den Kapitalmärkten.

Subventionen sind überall

Die Subventionitis greift um sich, in Europa und den USA. Wirklich weg waren Subventionen als Mittel der Wirtschaftspolitik allerdings nie, trotz Beihilfeaufsicht auch nicht in der EU. Es überrascht allerdings nicht, dass die Subventionen seit Mitte der 10er Jahre in der EU stark angestiegen sind, wohl aber, dass sie auf einem viel höheren Niveau als in anderen Staaten verharren. Mit dazu beigetragen, haben die schweren Krisen, von der Finanz- und Euro- bis zur Corona- und Ukraine-Krise. Die Politik hat versucht, die Krisen, egal ob sie durch Schocks auf der Angebots- oder Nachfrageseite ausgingen, mit viel Geld zuzukleistern. Das angewandte Prinzip ist einfach: In einer Krise leistet der Staat finanzielle Hilfe an negativ Betroffene, meist als verlorene Zuschüsse, seltener als Kredite. Die erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mittel werden über staatliche Verschuldung aufgebracht. Zukünftige Generationen werden dafür aufkommen müssen. In der EU kommt ein weiteres Problem hinzu. Die Mitgliedsländer haben unterschiedlich tiefe finanzielle Taschen. Nicht alle können fiskalisch etwa mit Deutschland mithalten. Sofort wird der Verdacht geäußert, der Wettbewerb werde verzerrt. Das ließe sich nur verhindern, wenn auch in der Politik der Rettungsschirme national gleich lange Spieße geschaffen würden. Damit dies gelinge, müssten europäische Fonds eingerichtet werden. Sie müssten über eine gemeinsame europäische Schuldenaufnahme gefüllt und nach nationalen Bedarfen ausgeschüttet werden. Das ist alter (französischer) Wein in neuen Schläuchen. Er trennt Handlung von Haftung, eine toxische Mischung.

Die Politik hantiert nicht nur in Krisen mit Subventionen. Es geht nicht mehr nur um staatliche Hilfen in wirtschaftlicher Not. Die Meinung ist weitverbreitet, Marktversagen lauere überall. Dagegen helfe nur nachhaltige finanzielle Hilfe des Staates. Ein wichtiger Treiber ist der weltweite Klimawandel. Er hat flächendeckendes finanzielles Doping wieder salonfähig gemacht, wie in Planwirtschaften. Umweltsubventionen breiten sich auch in Europa aus wie eine Seuche. Vor allem Deutschland, Frankreich und Italien sind im umweltpolitischen Subventionsfieber. Es ist unstrittig, der Klimaschutz muss verbessert werden. Das erfordert erhebliche Investitionen, staatliche, vor allem aber private. Allerdings setzt die Politik zu oft auf kleinteilige, teure, ineffiziente und interessengebundene finanzielle Lösungen. Sie fürchtet sich offenkundig, die Kosten der klimapolitischen Transformation vor allem über die Preise – Steuern und CO2-Abgaben – anzulasten. Ein umfassenderes Emissionshandelssystem in der EU (und weltweit) verspricht mehr Markt in der Klimapolitik. Es wäre technologieoffen, kostengünstiger und effektiver. Das hat aber in Europa keine Priorität. Im „Green Deal (Industrial Plan)“ setzt die EU-Kommission lieber auf planwirtschaftliche Instrumente, wie etwa eine EU-Taxonomie, sektorspezifische Klimaziele und subventionsträchtige Klimaschutzverträge. Das verleiht staatlichen Subventionen noch mehr Flügel.

Subventionswettläufe nehmen zu

Einen weiteren Schub hat diese Denke mit dem „Inflation Reduction Act“ (IRA) der USA erhalten. Nun will auch die amerikanische Regierung endlich Ernst mit der Klimapolitik machen. Allerdings setzt sie nicht auf das marktliche System der Preise für Treibhausgasemissionen. Ein weltweites ETS rückt damit in noch weitere Ferne. Mit spezifischen Steueranreizen und vor allem Subventionen denkt die USA eher planwirtschaftlich. In den nächsten 10 Jahren will sie den Kauf sauberer Energieprodukte – Elektrofahrzeuge, Solarpaneele etc. – fördern („Greentech“). Das alles soll über 369 Mrd. Dollar kosten. Die amerikanische Bundesregierung verfolgt mit dem IRA allerdings neben klima- auch industriepolitische Ziele. Mit „local content“-Regelungen will sie die noch verstärken. Lieferketten für Amerika sollen auch in Amerika beginnen (Joe Biden). Solche Regeln sind protektionistisch. Sie sollen vor allem China treffen. Aber auch die EU wird darunter leiden. „America first“ gilt weiter. In diesem Punkt unterscheiden sich Biden und Trump nicht. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen will mit dem „Green Deal Industrial Plan“ industriepolitisch in die Gegenoffensive gehen. Die Subventionen für den Klimaschutz sollen in der EU auf US-Niveau hochgeschleust werden („matching clauses“). Wettbewerbsverzerrungen durch IRA sollen beseitigt, im Standortwettbewerb soll wieder mit gleich langen Spießen gekämpft werden.

Das weltweite Subventionsfieber könnte weiter steigen. Mit Subventionen wurden in der Vergangenheit eher wirtschaftlich Fußkranke, Unternehmen und Branchen finanziell gedopt. Tatsächlich entfachten sie meist nicht mehr als ein Strohfeuer. Künftig werden Subventionen eher strategisch eingesetzt, um vorhandene ökonomische Renten zu sichern oder vorn dabei zu sein, wenn es darum geht, neue zu schaffen. Das gilt vor allem im High-Tech-Bereich. Wer als Erster ertragreiche Märkte erobert, erzielt hohe Renten („first mover advantage“). Nachzügler haben es schwer, in diesen Märkten überhaupt Fuß zu fassen. Es geht deshalb auch der EU immer mehr darum, technologisch souverän zu sein. Mit dem „Chip Act“ versucht sie etwa, von importierten Halbleiter unabhängiger zu werden. Subventionen sollen helfen, Chip-Hersteller zu bewegen, sich im Inland anzusiedeln. Unternehmen, wie Intel, nutzen die Gunst der Stunde und sahnen bei den nationalen Regierungen finanziell ab. Grundsätzlich sind Länder immer öfter auf der Suche nach den „Zukunftsindustrien“. Dabei maßen sie sich nicht nur Wissen an, das sie nicht haben. Sie nehmen auch viel Geld der Steuerzahler heute und morgen in die Hand. Der von der EU-Kommission geplante „Souveränitätsfonds“ geht in diese Richtung. Er soll aus den (großen) Resten des EU-schuldenfinanzierten Corona-Wiederaufbaufonds und durch eine weitere EU-Verschuldung finanziert werden.

Subventionen erodieren Wettbewerbsfähigkeit

Der schlechte Ruf staatlicher Subventionen ist berechtigt. Finanzielles Doping verursacht hohe Opportunitätskosten, verzerrt Marktergebnisse, erzeugt Mitnahmeeffekte, verdrängt private Investoren, begünstigt Interessenpolitik und ermuntert Lobby-Aktivitäten (Samuel Rutz/Laurenz Grabher). Das alles gilt auch für die subventionsintensive Industriepolitik, sei sie „grün“ oder „technologiesouverän“. Wer Subventionen gewährt, um den Treibhaus-Effekt zu verringern, muss sie auch finanzieren, entweder über Steuern heute oder morgen. Beides ist mehr oder weniger allokationsverzerrend. Es ist unbestritten, negative Effekte müssen internalisiert werden. Diese positive allokative Wirkung wird allerdings geschmälert, wenn die Politik mehr auf Subventionen und weniger auf den Emissionshandel setzt. Damit verletzt der Staat das Gebot der Technologieoffenheit. Er maßt sich an zu wissen, was die sinnvollste Umwelttechnologie ist. Die „grüne“ Industriepolitik hat einen Bias zugunsten von Umwelt- und „erneuerbaren“ Energieindustrien, die stark mit der Politik verbandelt sind. Vor allem große Unternehmen haben beim „rent seeking“ komparative Vorteile. Der Mittelstand muss befürchten, unter die Räder zu kommen. Und noch etwas sollte zu denken geben. Als industriepolitische Nebenwirkung wird der Korporatismus gestärkt. Das tut Märkten nicht gut. Die Erfahrung zeigt, die Kartellbrüder schränken den Wettbewerb ein.

Das Subventionsfieber ist nicht nur „grün“, es hat auch autarkistische Züge. Der Ruf nach sektoraler Autarkie ist nicht neu. Das Argument der „infant industries“ hat die Jahrhunderte überdauert. Es ist seit der Industrialisierung nicht totzukriegen. Nur das Etikett hat sich geändert. Waren es früher die traditionellen Kernbereiche der Industrie, sind es heute die High-Tech-Sektoren. Ein Anachronismus hat sich allerdings gehalten, die breite Zustimmung zu den autarken Anwandlungen des lobbystarken Agrarsektors. Ansonsten tritt die Forderung nach Autarkie heute allerdings meist im neuen Gewand der „strategischen“ Außenhandelspolitik auf. Es ist die Angst in Ländern vor dem Ausverkauf heimischen (High-Tech)Wissens und die Furcht, technologisch abgehängt zu werden. Um dies zu verhindern, wird eine „technologiesouveräne“ Industriepolitik gefordert. Die Kritik daran unterscheidet sich nicht wesentlich von den Einwänden gegen die „grüne“ Industriepolitik. Der Haupteinwand ist und bleibt noch immer die unerschütterliche staatliche Anmaßung von Wissen, was die „Zukunftsindustrien“ sind. An Gewicht gewonnen haben aber die Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Industriepolitik. Die geplanten „Souveränitätsfonds“ hebeln das EU-Beihilfeaufsichtsrecht aus, erodieren den europäischen Binnenmarkt, verstärken die EU-Schuldenfinanzierung, beschleunigen die Schuldenunion in der EWU und setzen die EZB noch stärker unter Druck, die hohen und wachsenden Staatsschulden zu monetisieren.

Subventionen zerrütten die Weltwirtschaft

Vieles spricht dafür, dass sich Länder mit subventionsintensiven Industriepolitiken selbst schaden. Es liegt an ihnen, ob sie damit fortfahren oder sinnvollere Wege gehen. Damit könnte die Diskussion erledigt sein. Das ist sie aber nicht. „Grüne“ und „technologiesouveräne“ Industriepolitiken haben internationale spillovers. Sie beeinflussen die internationale Arbeitsteilung. Das gilt vor allem bei den Aktivitäten großer Länder, wie den USA oder China, oder auch Ländergruppen, wie der EU. Der amerikanische „Inflation Reduction Act“ und die geplante industriepolitische Gegenoffensive („GDIP“) der EU haben etwa das Potential, Handelsstreitigkeiten auszulösen. Der Einfluss auf die Weltwirtschaft ist auch deshalb erheblich, weil finanzielles Doping oft protektionistisch flankiert wird. Die „local content“-Regeln des „IRA“ zeigen dies. Länder begrenzen aber auch bisweilen den Export bestimmter High-Tech-Produkte. Die USA etwa schränken schon seit Jahren den Export von 5G- und anderen Technologien an den chinesischen Huawei-Konzern ein. Oft soll die technologische Souveränität auch geschützt werden, indem strategische heimische High-Tech-Unternehmen nicht ans Ausland verkauft werden dürften. Subventionsintensive Industriepolitiken verändern die internationale Wettbewerbsfähigkeit von privaten Unternehmen, lenken private Investitionsströme um und beeinflussen individuelle Wanderungsbewegungen.

Der amerikanische Nobelpreisträger Robert Lucas hat schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass man sich nicht vor der Subventionspolitik anderer Länder fürchten solle. Es sei viel sinnvoller, sie gewähren zu lassen und die so von ausländischen Steuerzahlern heruntersubventionierten fremden Produkte billig einzukaufen. Der Wohlstand inländischer Nachfrager würde steigen. So einfach ist die Sache natürlich nicht. Mögliche Wohlstandsverluste der heimischen Industrie und beschäftigungslosen Arbeit müssen gegengerechnet werden, die Märkte müssen offen und bestreitbar sein. Interessenverbände und Politik würden eine solche Strategie nie akzeptieren. Andere schlagen vor, bei Subventionen ausländischer Konkurrenten die WTO Schiedsgerichte anzurufen, das nicht WTO-konforme Subventionssünder zur Raison ruft. Dieser Weg scheint gegenwärtig allerdings verbaut. Die WTO ist – auch wegen amerikanischer Berufungspolitik – kaum noch arbeitsfähig, auch nicht in absehbarer Zeit. Damit blieben nur industriepolitische Gegenmaßnahmen als Option. Das ist nicht richtig. Die Alternative zur defensiven Subventionspolitik ist eine offensive Angebotspolitik (hier). Bessere Standortbedingungen sind nicht nur eine Antwort auf wettbewerbsverzerrende Praktiken ausländischer Konkurrenten. Sie machen auf längere Sicht auch inländische Unternehmen wettbewerbsfähiger.

Fazit

Die Länder der EU haben Fehler gemacht. Das Euro-System gehört dazu. Es hat die Einheit von Handlung und Haftung aufgeweicht. Die EU hat aber auch Vorbildliches geleistet. Der europäische Binnenmarkt ist ein solcher Fall. Er ist die Herzkammer der wirtschaftlichen Integration in Europa. Die richtige Idee dahinter: Wettbewerbsfähig wird man nur im Wettbewerb. Das Beihilfe-Regime der EU und das „Cassis de Dijon“-Prinzip des EuGH waren Bollwerke des Binnenmarktes. Das alles soll künftig nicht mehr gelten. Weniger der Wettbewerb, (viel)mehr die Industriepolitik, die immer auch staatliche Investitionslenkung ist, soll die europäischen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen. Das entspringt dem irren Glauben, die Industrie feinsteuern zu können (Henrik Kafsack). Subventionsintensive „grüne“ und „technologiesouveräne“ Industriepolitik sollen es richten, europäische Beihilferegeln hin oder her. Nun haben aber die EU-Länder unterschiedlich tiefe fiskalische Taschen. Nicht alle können sich die Subventionen leisten, die sich etwa Deutschland, Frankreich und Italien genehmigen. Im industriepolitischen Kampf mit Subventionen wird in Europa mit unterschiedlich langen Spießen gekämpft. Die Klagen werden laut, dass der Wettbewerb in der EU aber auch mit Drittländern verzerrt werde. Das ließe sich nur verhindern, wenn ein EU-Fonds („Souveränitätsfonds“) geschaffen werde, der durch gemeinsame Kreditaufnahme gespeist und nach nationalen Bedarfen geleert werde. Dieser Weg führt in die Irre: Der Wettbewerb als dynamische Kraft des Wohlstandes erodiert, Protektionismus wird wieder hoffähig, das Tempo in eine EU-Schuldenunion wird weiter beschleunigt. Die Alternative zur defensiven Subventionspolitik (Industriepolitik) ist eine offensive Angebotspolitik (Standortpolitik).

Blog-Beiträge zum Thema

Norbert Berthold: Wohlstand, Innovationen und Industriepolitik. Sind Politiker die besseren Unternehmer?

- Klima im Wandel

Wende in der (europäischen) Klimapolitik? - 8. November 2025 - Ordnungspolitischer Unfug (15)

Staatseingriffe und Interventionsspiralen

Märkte sind unvollkommen. Nutzen wir sie! - 14. Oktober 2025 - Der amerikanische (Zoll)Schock

Donald Trump, die EU (und die Schweiz) - 10. September 2025

Eine Antwort auf „Binnenmarkt, Industriepolitik und „Souveränitätsfonds“

Wie die Europäische Union ihre wettbewerblichen Fundamente untergräbt“