„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ (Jean-Claude Juncker, 1999)

Nun haben sie es doch noch getan. Die Briten haben am 23. Juni 2016 entschieden, der EU den Rücken zu kehren. Sie waren immer ein wichtiger Teil von Europa. Zur EU hielten sie aber eher Distanz. Sie kamen später und gehen nun früher. Als eine Nation von „Krämern“ war ihnen Freihandel willkommen. Auch gegen freien Kapitalverkehr hatten sie nichts. Mit der Personenfreizügigkeit fremdelten sie aber. Das war nicht immer so. Nach der Osterweiterung nahm Großbritannien die Übergangsphase nicht in Anspruch. Es öffnete die Arbeitsmärkte sofort. Erst in der letzten Zeit wuchs die Sorge vor Überfremdung. Der Grund war die massive Zuwanderung aus der EU und von außerhalb. Den Prozess der „Vertiefung“ der EU begleiteten die Briten seit Beginn ihrer Mitgliedschaft mit unverhohlener Skepsis. Jeder Verlust nationaler Souveränität war ihnen zuwider. Die Mitgliedsbeiträge an die EU erinnerten sie tagtäglich daran, dass andere ihr Geld ausgaben. Eine Politische Union war ihnen immer ein Gräuel. Alle Schritte auf diesem Weg waren ihnen suspekt. Und die EU, getrieben durch die Kommission, machte eine Menge davon. Von der EWU, von Schengen oder der Sozialcharta hielt sich Großbritannien deshalb auch fern.

Lange Schatten der Globalisierung

Die Briten haben sich aus mindestens drei Gründen für den Brexit entschieden. Einer ist die Abstiegsangst durch die forcierte De-Industrialisierung. Seit über einem Vierteljahrhundert hat sich die Welt ökonomisch spürbar verändert. Offenere Märkte und technischer Fortschritt machen die Welt „flacher“. Der europäische Binnenmarkt hat diese Entwicklung noch verstärkt. Struktureller Wandel wurde forciert, Sektoren und Regionen auf den Kopf gestellt, Qualifikationen neu bewertet. Der industrielle Sektor ist auf der Verliererstraße. Das trifft Mittelengland stärker als andere britische Regionen. Einst blühende industrialisierte Regionen veröden ökonomisch. Industriearbeiter werden arbeitslos. Vor allem einfache Arbeit für Männer stirbt aus. Es scheint, als ob deren Löhne in Zeiten der Globalisierung weniger in London, sondern stärker in Peking bestimmt werden (Richard Freeman). Die Gewinner des Wandels sind Dienstleistungen, wirtschaftliche und personenbezogene. „Greater London“ zählt zu den Regionen, die davon profitieren. Dort entstehen gut bezahlte Arbeitsplätze, die wirtschaftliche (Finanz-)Dienste produzieren. Aber auch einfache Arbeit gewinnt, wenn sie sich auf personenbezogene Leistungen spezialisiert.

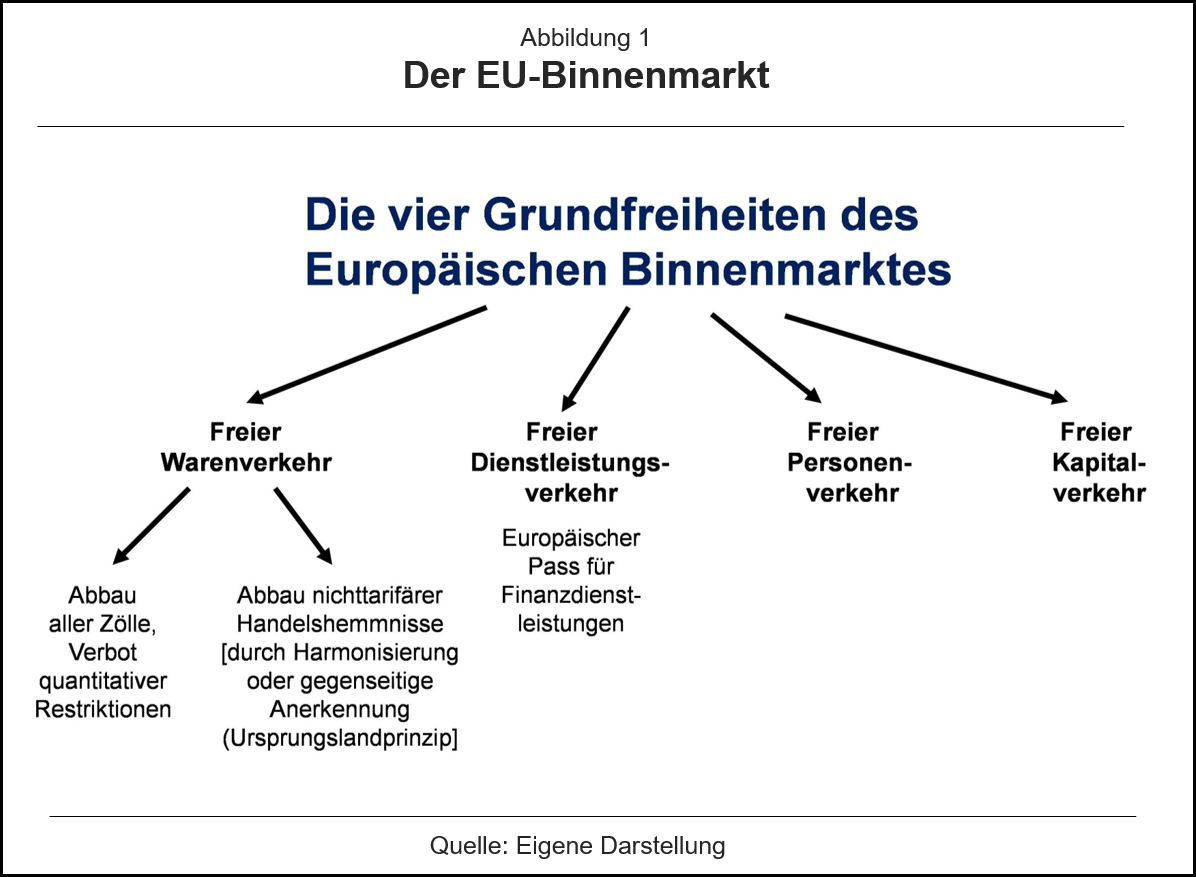

Wähler in Verlierer-Regionen sind nicht gut auf die Politik zu sprechen. Das gilt überall auf der Welt, auch in Großbritannien. Allerdings haben die Arbeitnehmer, die nur einfache Arbeit anbieten, allein keine Mehrheit bei Wahlen. Wenn die These der Polarisierung zutrifft, verlieren zwar Industriearbeiter mit geringer Qualifikation. Andererseits stellen sich aber ähnlich einfach Qualifizierte im Sektor personenbezogener Dienstleistungen besser als zuvor. Eine politische Mehrheit erreichen die Unzufriedenen erst, wenn sich große Teile der Mittelschicht mit ihnen solidarisieren. Und das geschieht immer öfter. Zumindest die untere Mittelschicht, zusehends aber auch wohlhabendere Teile, leben seit längerem in der Angst, dass sie und ihre Kinder sozial absteigen könnten. Tatsächlich hat eine Mehrheit in den industriellen Regionen vor allem in England, die seit langem ökonomisch abschmieren, für den Brexit gestimmt. Warum sich diese Wähler aber gegen die EU wenden, ist allein mit der De-Industrialisierung nicht zu erklären. Schließlich sind Globalisierung und technischer Fortschritt ein globales, kein europäisches Phänomen. Die EU hat mit dem „Binnenmarkt“ diese unvermeidliche Entwicklung allenfalls verstärkt.

Der „polnische“ Klempner

Die britischen Wähler haben allerdings den Abstiegsängsten durch De-Industrialisierung nicht die erste Priorität eingeräumt. Das zeigen Befragungen nach dem Referendum. Viel weiter vorne auf der Agenda für einen Brexit stand die Zuwanderung. Seit Ende der 90er Jahre hat die Netto-Zuwanderung nach Großbritannien sprunghaft zugenommen (hier). Allerdings stieg bis Mitte der 00er Jahre nur die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern. Erst nach der Osterweiterung wanderten auch vermehrt Bürger aus den EU-Ländern auf die Insel. Am aktuellen Rand sind beide Gruppen fast gleich stark. Netto wanderten 2015 etwa 360.000 Personen ein. 48 % der Zuwanderer aus EU-Ländern kommt gegenwärtig aus den „alten“ EU-Ländern. Deren Anteil ist seit Anfang 2013 stark angestiegen. 27 % wandern am aktuellen Rand aus den Ländern der ersten (2004) Osterweiterung („polnischer Klempner“), 24 % aus der zweiten (2007) zu. Seit Anfang 2012 nimmt allerdings die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien überproportional zu. Empirische Untersuchungen zeigen, dass die „Migrationsfurcht“ seit Mitte der 00er Jahre in Großbritannien stetig zugenommen hat (hier). In Frankreich und Deutschland stieg sie erst am aktuellen Rand.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

Die Ängste, die aus massenhafter Zuwanderung entstehen, sind nicht neu. Zum einen wird vermutet, dass das erhöhte Arbeitsangebot die Löhne für einfache Arbeit unter Druck setzt. Das ist sicher richtig. Allerdings trifft es die „erste“ Generation der Zuwanderer stärker als die „eingeborenen“ Einheimischen. Sie sehen sich in starker Konkurrenz zur „zweiten“ Generation. Bewegen sich schlechter qualifizierte „Eingeborenen“ unter dem Druck der Zuwanderer auf der Qualifikationsleiter nach oben, geraten untere Teile der Mittelschicht in Schwierigkeiten. Zum anderen wird kritisiert, dass Ausländer nicht in die Arbeitsmärkte, sondern in den Sozialstaat einwandern. Das können EU-Ausländer auf dem Ticket der Personenfreizügigkeit. Die Kritik auf der Insel an dieser Entwicklung ist groß. Die Vereinbarung der EU mit David Cameron vor dem Referendum sah vor, Großbritannien die Möglichkeit einzuräumen, zumindest eine Zeitlang die Einwanderung in den britischen Sozialstaat durch EU-Ausländer zu unterbrechen. Allerdings kommen Migranten nicht nur über die Personenfreizügigkeit in den Genuss sozialer Leistungen. Es wandern auch Nicht-EU-Ausländer in den Sozialstaat ein. Daran trägt die EU allerdings keine Schuld.

Verlust nationaler Souveränität

Der wichtigste Punkt scheint aber ein anderer gewesen zu sein. Fast die Hälfte der Befragten, die für den Brexit gestimmt haben, befürchtete einen weiteren Verlust an nationaler Souveränität. Das seit langem schwelende Unbehagen der Briten an der EU hat mindestens zwei Ursachen. Da ist zum einen der Mangel an Demokratie, den sie den Institutionen der EU vorwerfen. Die Brexiteers haben mit dem Slogan geworben: „No more tax and regulatory harmonization without representation“. Der Vorwurf mangelnder Demokratie ist nur teilweise berechtigt. Das Europäische Parlament ist demokratisch legitimiert. Nichts anderes gilt für den Europäischen Rat. Allein die demokratische Wahl der EU-Kommission steht auf wackligen Beinen. Da ist aber zum anderen auch der Vorwurf, die EU-Kommission setze auf eine falsche Strategie der Integration in Europa. Es werde viel zu viel über einen Kamm geschoren. Dieser Einwand ist berechtigt. Wachsender Wohlstand und immer neue Mitglieder haben die Präferenzen heterogener werden lassen. Das gilt für Länder und Regionen. Es ist ein grober Fehler, auf mehr Heterogenität zentralistisch zu reagieren. Gefragt ist nicht zentralistische Einheit, sondern gelebte Vielfalt (hier).

Davon wollte die EU aber nichts wissen. Sie hat nie ernsthaft erwogen, die Kompetenzen vertikal klarer zu verteilen. In Sonntagsreden wurde zwar das Prinzip der Subsidiarität beschworen. Es war, wie so vieles in Brüssel, nicht mehr als eine Worthülse. Konkret mit Inhalt gefüllt wurde sie nie. Der EU-Kommission, der Hüterin der Verträge, kam diese Entwicklung gelegen. Sie konnte ihre Stellung ausbauen. Auch die Mitgliedsländer machten keinen Druck, ganz im Gegenteil. Für sie war die EU-Kommission oft der willkommene Sündenbock. Unangenehmes, das sie auf nationaler Ebene nicht anpacken wollten, übertrugen sie nach Brüssel. Das Ende vom Lied ist eine machtvolle Kommission. Ihre Strategie der Integration war zentralistisch. Sie setzte auf Erweiterung und Vertiefung. Das Prinzip der Subsidiarität wurde auf den Kopf gestellt. Die Realität wurde heterogener, die Integration zentralistischer. Nirgends wurden Kompetenzen zurückverlagert. Überall gab es nur eine Richtung: Mehr Europa, mehr Zentralismus (hier). Diese Entwicklung gefällt immer weniger Mitgliedern der EU. Die Briten waren die Ersten, die sich konsequent gegen diese Richtung der Integration entschieden. Sie wollen raus. Andere werden folgen.

Das Dilemma der Globalisierung

Die Mehrheit der Briten leidet unter dem langen Schatten der Globalisierung, der ungezügelten Zuwanderung aus der EU und dem Verlust an nationaler Souveränität an eine nicht demokratisch gewählte EU-Kommission. Deshalb votierten sie für den Brexit. Können sie diese Leiden mindern, wenn sie aus der EU aussteigen? Der Prozess der De-Industrialisierung wird durch Globalisierung und technischen Fortschritt getrieben. Er ist in Großbritannien weiter fortgeschritten als in ähnlich entwickelten Ländern. Das hat viele industrielle Verlierer produziert: Zuerst vor allem einfache Arbeit, später aber auch Facharbeiter. Auf der Haben-Seite des strukturellen Wandels stehen aber auch die erheblichen Gewinne durch einen expandierenden Dienstleistungssektor. Dort gibt es allerdings einen Bias zugunsten wirtschaftlicher Dienstleistungen. Personenbezogene Dienste expandierten noch weniger. Die Verluste einfacher Industrie-Arbeit konnten bisher nicht kompensiert werden. Gewonnen hat vor allem (hoch) qualifizierte Arbeit. Kein Wunder, dass die Verteilung der Einkommen ungleicher geworden ist. Großbritannien hat allerdings einen Vorteil: Es hat den unvermeidlichen sektoralen strukturellen Wandel fast schon hinter sich. Den haben andere EU-Länder, wie etwa Deutschland (hier), erst noch vor sich.

Weil Großbritannien strukturell das Schlimmste hinter sich hat, ist es daran interessiert, dass der Sektor international handelbarer (Finanz-)Dienstleistungen weiter expandiert. Das erfordert aber europa- und weltweit offene Güter- und Faktormärkte. Der Handel mit Dienstleistungen hat allerdings eine Besonderheit: Viele Dienste sind eng an Personen gekoppelt. Es reicht nicht aus, nur die Absatzmärkte offen zu halten. Notwendig ist auch eine hohe Mobilität der (qualifizierten) Arbeit. Die Briten stehen in einem Dilemma. Sie werden versuchen, sich mit der Rest-EU auf möglichst offene Güter- und Dienstleistungsmärkte zu einigen. Die Gewinne aus dem Handel mit Diensten stellen sich aber nur ein, wenn Arbeit über Ländergrenzen hinweg mobil ist. Ökonomisch rational wäre deshalb für Großbritannien eine EWR-Lösung in der norwegischen oder der schweizerischen Variante (hier). Dann hätten die Briten allerdings nichts gewonnen. Sie würden (alle) Regeln des Binnenmarktes akzeptieren, müssten weiter Mitgliedsbeiträge an die EU zahlen, könnten aber nicht mehr mitbestimmen, wenn es darum geht, die Regeln des Binnenmarktes der EU festzulegen. Damit würde sich Großbritannien schlechter stellen als vor dem Brexit.

Migration lässt sich gestalten

Das Referendum hat gezeigt, eine Mehrheit der Briten ängstigt sich vor Zuwanderung. Damit sind sie in der EU nicht allein. Der Aufstieg links- und rechtspopulistischer Parteien legt davon beredt Zeugnis ab. Tatsächlich differenzieren die Wähler. Sie haben wenig Probleme damit, dass (hoch)qualifizierte Arbeit zuwandert. Das gilt wohl deshalb, weil diese Arbeit entweder Lücken im nationalen Arbeitsangebot schließt oder komplementär zur national angebotenen Arbeit ist (hier). Die Kritik kocht immer dann hoch, wenn wenig qualifizierte Arbeit zuwandert. Daraus kann ein Druck auf die einheimischen Arbeitsbedingungen (Löhne, Beschäftigung) entstehen. Es ist aber auch möglich, dass die Zuwanderung nicht in die Arbeitsmärkte, sondern in den Sozialstaat stattfindet. Vor allem der zweite Aspekt hat in Großbritannien für Emotionen gesorgt. Dabei ging es gar nicht um die Ströme von Flüchtlingen, die in anderen Ländern der EU für Widerstand sorgten. Großbritannien ist nicht Mitglied im Schengen-Raum. In der Kritik stand vor allem die Personenfreizügigkeit in der EU. Sie war deshalb unter Beschuss, weil ausländische EU-Inländer auch Ansprüche an den britischen Sozialstaat geltend machen konnten.

In den „Brexit-Abwendeverhandlungen“, die David Cameron mit der EU-Kommission führte, fand man eine Lösung für dieses Problem. Großbritannien sollte zugestanden werden, dass der britische Sozialstaat erst nach einer gewissen Zeit verpflichtet werden sollte, Leistungen an Zuwanderer zu erbringen. Die Sozialstaats-Zuwanderung ist kein spezifisch britisches Problem. Es trifft viele EU-Länder, auch Deutschland. Nach einem Urteil des EuGH hat auch Andrea Nahles überlegt, die Leistungen aus Hartz IV für EU-Inländer zu reformieren. Notwendig ist eine Lösung für die ganze EU. Herbert Giersch, der große Ökonom, der die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland vor Hans-Werner Sinn dominierte, hat schon Mitte der 50er Jahre einen Vorschlag unterbreitet. Er plädierte für das Heimatland-Prinzip. Die Zahlungen sollten nicht vom Gast-, sondern vom Heimatland festgelegt und finanziert werden. Die Anreize in reichere Länder zuzuwandern, blieben intakt, wenn in die Arbeitsmärkte der Gastländer gewandert würde. Sie gingen stark zurück, wenn keine Beschäftigung aufgenommen würde. Bei einer solchen Lösung müsste Migration in den Sozialstaat nicht formal begrenzt werden. Es hätte sich für Großbritannien und die EU gelohnt, dieses dicke Brett in der EU zu bohren.

Bürokraten sind ubiquitär

Die Kritik der Briten richtet sich seit langem vehementer als anderswo gegen den Verlust nationaler Souveränität. Das ist verständlich. Über 80 % der Gesetze und Verordnungen sind nicht mehr national. Darüber entscheidet eine nicht demokratisch gewählte EU-Kommission in Brüssel und der EuGH. Nationale Regierungen haben nur noch wenig zu sagen. Sie müssen mit ihren eigenen Vorstellungen durch das Nadelöhr der EU-Konformität. Von Vielfalt bleibt dabei nicht mehr viel. Daran stoßen sich die Briten. Und nicht nur sie. Wo die Verträge der Kommission ein Entscheidungsrecht verweigern, wie etwa in der Beschäftigungspolitik, gibt sie sich nicht geschlagen. Sie nutzt die „Offene Methode der Koordinierung“, um camouflierend zentralistisch zu agieren. Die Idee, von den Besten zu lernen, wird ad absurdum geführt. Und die EU-Kommission nutzt jede Gelegenheit, weitere Aufgaben an sich zu ziehen. Es existiert nicht nur eine Anziehungskraft zentraler Budgets. Auch zentrale Bürokratien wirken wie ein Magnet. Dabei stellt die EU-Kommission das Prinzip der Subsidiarität oft auf den Kopf. Zwei Beispiele: Die Agrarpolitik ist weiter zentral, eine gemeinsame Verteidigungspolitik existiert nach wie vor nicht.

Die Kritik der Briten an dieser Kombination von überbordender Bürokratie und präferenzmissachtender Zentralisierung ist völlig richtig. Auf diesem Feld legen die Verfechter des Brexit den Finger in die klaffende Wunde. Entbürokratisierung und Dezentralisierung sind starke Motoren wirtschaftlichen Wachstums. Die Frage bleibt allerdings, ob es einem Großbritannien außerhalb der EU gelingt, sich von den beiden europäischen Krankheiten der Bürokratie und Zentralisierung zu heilen (hier). Leider spricht vieles dafür, dass Bürokratien wie Unkraut sind. Reißt man sie an der einen Stelle aus, wuchern sie umso stärker an einer anderen Stelle. Die nationale Bürokratie ersetzt die europäische. Es liegt an der Regierung an der Themse, ob sie aus dem Brexit entbürokratisches Kapital schlagen kann. Und noch etwas stimmt nachdenklich. Der Regierung in Downing Street 10 ist es bisher ganz offensichtlich nicht gelungen, so etwas wie einen wettbewerblichen Föderalismus in Großbritannien zu installieren. Der Wunsch nach Sezession ist in Schottland weit verbreitet, nach dem Brexit sogar mehr denn je (hier). Die Nagelprobe für weniger nationale Bürokratie und mehr regionale Souveränität steht für Großbritannien auch nach dem Brexit noch aus.

Fazit

Die Mehrheit der Briten wird von sozialen Abstiegsängsten der De-Industrialisierung, der massenhaften Zuwanderung nach England und dem spürbaren Verlust nationaler Souveränität geplagt. Für alles machen sie die EU verantwortlich. Deshalb wollen sie raus. Die De-Industrialisierung wird von Globalisierung und technischem Fortschritt getrieben. Dafür die EU verantwortlich zu machen, ist verwegen. Die Personenfreizügigkeit ist nicht das wirkliche Problem der Zuwanderung. Es ist die Migration in den Sozialstaat. Dieses Problem hat die EU bisher nicht gelöst. Der Verlust nationaler Souveränität gehört zur DNA der europäischen Integration. Mit der Strategie einer zentralistischen Integration hat es die EU verbockt. Ob sich Großbritannien mit dem Brexit besser stellt, ist allerdings fraglich. Für den Weg in den Dienstleistungssektor brauchen die Briten den europäischen Binnenmarkt mit Personenfreizügigkeit. Das Problem der Zuwanderung in den Sozialstaat trifft alle. Es muss von der EU so oder so rasch gelöst werden. Populistische Parteien werden die EU zwingen, ihre Strategie der Integration zu ändern. Die Richtung ist klar: Mehr Europa à la carte. Es wäre besser, Großbritannien bliebe in der EU.

Beiträge zum Brexit:

Rebekka Rehm: Brexit – und jetzt?

Norbert Berthold: 23. Juni 2016: Das Waterloo der Brüsseler Zentralisten

Tim Krieger: Brexit: Englands und Europas Verteilungskonflikte bleiben ungelöst

Jan Schnellenbach: Brexit it is. On the rationality of referenda

Dieter Smeets und Markus Penatzer: Brexit or no Brexit – das ist hier die Frage!

Norbert Berthold: Die Risse in der EU werden größer. Euro, Flüchtlinge, Sezessionen und Brexit

Wolf Schäfer: Brexit: Von der Psychologie der Insellage

Renate Ohr: Quo vadis Europa? Zu den Folgen eines Brexit für die EU

- Wie „gerecht“ ist das denn?

Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?

Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025 - Was nun, Europa?

US-Sicherheitsstrategie, Eurosklerose, Europäische Verteidigungsunion - 19. Dezember 2025

10 Antworten auf „Die Schlacht um Großbritannien

Abstiegsängste, Migration und Souveränität“