Eine ganze Reihe von Studien über die Vermögensverteilung in Deutschland, Europa und der Welt hat in diesem Jahr die Gemüter erhitzt. Vermutlich von höherer sozialer Brisanz ist aber eine andere Verteilung, und zwar die Verteilung der Löhne in Abhängigkeit von Bildung und Qualifikation. Hier spielt ein zumindest großer Teil der Musik, und das hat mehrere Gründe: Erstens werden rund 90 Prozent der Einkommen in Deutschland aus Arbeit erzielt, und der Bildungshintergrund bestimmt in immer größerem Maß deren Höhe. Zweitens aber sagt das Lohngefälle etwas über den Offenheitsgrad einer Gesellschaft aus, über die Chancengleichheit junger Menschen und über deren Zugang zu den Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft grundsätzlich bieten. Daran gemessen ist die gesellschaftliche Bedeutung der Vermögensverteilung eher zweitrangig.

Nach der soeben erschienenen OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ verdienten Arbeitnehmer mit einer tertiären Bildung (Hochschule, Fachhochschule, Meisterschule) etwa 75 Prozent mehr als Arbeitnehmer mit der Sekundarstufe II als dem höchsten Bildungsabschluss und sogar rund doppelt so viel wie Arbeitnehmer mit einem höchsten Bildungsabschluss unterhalb der Sekundarstufe II. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt der OECD-Länder, wobei die Lohnspreizung in Chile am größten ist, während sie in den skandinavischen Ländern sowie in Belgien Estland und Neuseeland am geringsten ausfällt. Aber auch in diesen letzten Ländern sprechen wir noch von einem Lohnabstand der Arbeitnehmer mit tertiärer Ausbildung von annähernd 50 Prozent gegenüber jenen mit einem Sekundarstufe II-Abschluss und rund 70 Prozent gegenüber jenen mit einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II. Damit hat sich die Lohnspreizung innerhalb der letzten Dekade noch einmal sehr deutlich vergrößert, vor allem in Deutschland, wo der Abstand zwischen dem tertiären Abschlusses gegenüber dem der Sekundarstufe II im Jahre 2000 noch bei 45 Prozent gegenüber den heutigen 75 Prozent lag.

Auch die Chancen am Arbeitsmarkt sind dramatisch unterschiedlich. Erwachsene mit einem höchsten Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II wiesen 2012 in Deutschland eine spezifische Erwerbslosenquote von 12,8 Prozent auf. Oberhalb der Sekundarstufe II, aber unterhalb einer tertiären Bildung waren es 5,3 und mit tertiärer Bildung noch ganze 2,4 Prozent. Das gleiche Bild ergibt sich für die OECD insgesamt und für Industrieländer wie Frankreich oder die USA, wenngleich dort krisenbedingt das Niveau aller Erwerbslosenquoten im Jahr 2012 höher war.

Mit dem Bildungsabschluss also werden die Erwerbschancen und Einkommenshöhen bestimmt. Diese Entwicklung hält in den USA bereits seit Ende der 1980er Jahre an und damit schon eine ganze Generation. In Kontinentaleuropa setzte die Entwicklung bei den Löhnen etwas später ein, bei den Erwerbschancen allerdings ebenfalls so früh wie in den Vereinigten Staaten. Dabei wird die Entwicklung eher noch untertrieben, denn zur gleichen Zeit hatten wir einen deutlichen Anstieg der Bevölkerungsanteile mit tertiärer Bildung, und auch das gilt für alle OECD-Länder, wenngleich mit unterschiedlicher Akzentuierung. Daran ändert auch die Tatsache nichts grundsätzliches, dass die Messung der Bildungsabschlüsse gerade mit Blick auf das spezifische duale Ausbildungssystem in Deutschland umstritten ist. Im Gegenteil: Würden diese deutschen Besonderheiten stärker berücksichtigt, so würde sich der Trend zu höherer Bildung statistisch bei uns noch deutlicher niederschlagen.

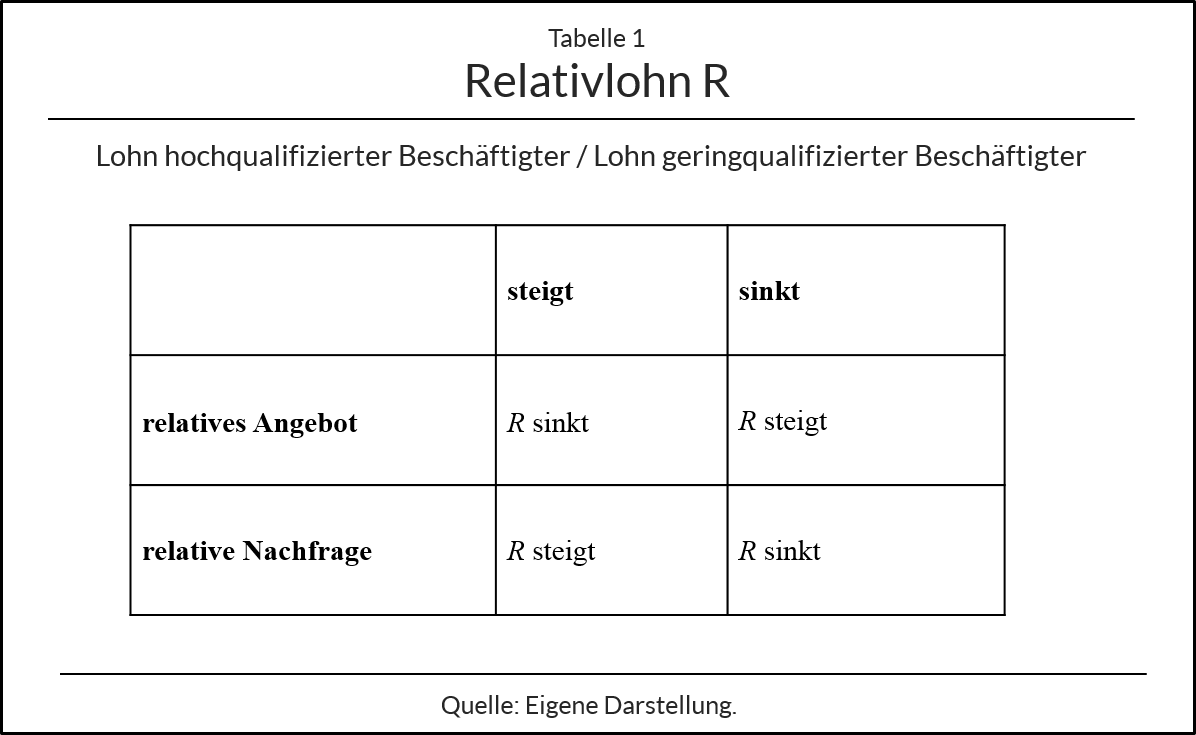

Wie erklärt sich das Bild? Rein formal sagt man nichts falsches, wenn man die Entwicklung auf eine Veränderung der relativen Nachfrage nach hochqualifizierten Erwerbstätigen im Vergleich zu deren relativem Angebot zurückführt. Die relative Nachfrage ist dabei die Nachfrage nach Arbeitsleistungen hochqualifizierter Erwerbstätiger gegenüber der Nachfrage nach Arbeitsleistungen geringqualifizierter Erwerbstätiger. Steigt diese relative Nachfrage, dann treibt das den Lohnsatz der hochqualifizierten im Vergleich zu jenem der geringqualifizierten Arbeitnehmer an und umgekehrt. Ganz analog gilt, dass auch das relative Angebot für die Entwicklung verantwortlich sein kann. Dies steigt, wenn die Zahl der hochqualifizierten im Vergleich zur Zahl der geringqualifizierten Arbeitnehmer steigt. Sehen wir uns das Ganze in einer kleinen Tabelle an:

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –

In der Tabelle finden wir den Relativlohn R unter den jeweiligen Bedingungen eines steigenden oder sinkenden relativen Angebotes oder einer steigenden oder sinkenden relativen Nachfrage wieder. Der Relativlohn R gibt das Verhältnis des Lohns hochqualifizierter geteilt durch den Lohn geringqualifizierter Beschäftigter an. Und nun können wir uns alle vier Fälle sowie mögliche Kombinationen davon ansehen. Zunächst einmal stoßen wir auf einen paradoxen Befund: Wie schon angemerkt, ist der Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen, was mit einem Anstieg des relativen Angebots hochqualifizierter Arbeit einhergeht. Nach unserer Tabelle führt das aber zu einem Absinken des Relativlohnes, während er in Wirklichkeit gestiegen ist. Dieses Paradoxon lässt sich nur auflösen, wenn die relative Nachfrage nach hochqualifizierter Arbeit in derselben Zeit so stark gestiegen ist, dass sie den Effekt des gestiegenen relativen Angebotes mehr als ausgleichen konnte. Der Grund unseres Phänomens muss also auf der Nachfrageseite liegen; es muss die relative Nachfrage nach hochqualifizierten Kräften gestiegen sein.

Rein formal ist das wie gesagt plausibel. Aber womit lässt sich dieser Befund inhaltlich erklären? Was waren die treibenden Faktoren hinter relativem Angebot und hinter relativer Nachfrage? Um dies zu klären, könnten wir an eine weitere Beobachtung denken: Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben wir in den Industrieländern die Wirtschaftsstruktur von immer mehr relativ einfachen, aber arbeitsintensiven Produkten im Vergleich zur Produktion komplexer und zugleich weniger arbeitsintensiver Produkte verlagert. Zwar benötigen wir immer noch die einfach herzustellenden Produkte, wie etwa Kleidung, Spielzeug und eine ganze weitere Palette industrieller Massenprodukte. Aber diese importierten wir in immer größerem Maße aus dem Ausland und bezahlten sie mit Devisen, die wir durch den Export hochspezialisierter Produkte erwirtschaften. Das könnte ein Grund dafür sein, dass sich die Nachfrage nach einfacher Arbeit reduziert und jene nach hochqualifizierter Arbeit erhöht hat, so dass die relative Nachfrage in die Höhe getrieben wurde. In einem Satz: Die Globalisierung steckt hinter der Entwicklung.

Die Fakten scheinen diese These zu stützen, vor allem in Deutschland: Während dort das Bruttoinlandsprodukt zwischen 1991 und 2013 real um 33 Prozent gestiegen ist, wuchsen die Exporte real um nicht weniger als 214 Prozent und die realen Importe immerhin noch um 185 Prozent. Und dennoch ist die Globalisierungsthese nicht befriedigend, und das liegt vor allem daran: Wenn es stimmt, dass die relative Nachfrage nach hochqualifizierter Arbeit in den Industriestaaten davon getrieben wurde, dass man die einfache Arbeit in die Entwicklungsländer ausgelagert hat, dann müsste man in den Entwicklungsländern ein Spiegelbild unserer Entwicklung beobachten. Es müssten dort über denselben Zeitraum vermehrt geringqualifizierte Kräfte nachgefragt worden sein, zumindest relativ zu der Nachfrage nach hochqualifizierten Beschäftigten, und damit müsste dort die relative Nachfrage nach hochqualifizierter Arbeit gesunken sein. Genau das ist sie aber nicht, und hierin liegt die Krux der Globalisierungsthese. Zwar ist es richtig, dass es die Produktionsverlagerungen einfacher Industrieprodukte von den Industrie- in die Entwicklungsländer gegeben hat; auch ist es richtig, dass dies zu einer Mehrnachfrage nach Arbeitsleistungen geringqualifizierter Beschäftigter geführt hat. Aber das gilt nur in absoluten Zahlen und damit noch nicht relativ zur Nachfrage nach Leistungen hochqualifizierter Beschäftigter. Und die ist in den Entwicklungsländern stärker gestiegen als die Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeitsleistungen. Damit ergibt sich in den Entwicklungsländern kein Spiegelbild zum Anstieg der relativen Nachfrage nach hochqualifizierter Arbeit bei uns, sondern es ergibt sich dasselbe Bild wie bei uns. Die Globalisierung hat alle möglichen Effekte gehabt, aber man kann sie nicht plausibel zur Erklärung des zunehmenden Lohngefälles zwischen hoch- und geringqualifizierten Beschäftigten heranziehen.

Ein zweiter Kandidat für die Erklärung des Lohngefälles ist der technologische Fortschritt. Demnach ersetzen moderne Technologien in zunehmende Maße einfache Arbeit. In der Tat werden Fabrikhallen immer leerer, Roboter und andere intelligente Maschinen übernehmen Routinearbeit ebenso wie schwere körperliche Arbeit, für die es früher einmal vieler kräftiger Personen bedurfte, die dazu allerdings häufig über keine besondere Qualifikation verfügen mussten.

Das Argument des technologischen Fortschritts leuchtet spontan ein, und dennoch ist es nicht so selbstverständlich zutreffend, wie es zunächst den Anschein hat. Denn wenn der Fortschritt in der beschriebenen Weise wirkt, dann sind modern Technologien ein Ersatz für einfache Arbeit, er wirkt – um es im Ökonomen-Jargon auszudrücken – substitutiv zur einfachen Arbeit. Das war aber nicht immer so. Im Gegenteil: Seit Beginn der industriellen Revolution wirkte der technologische Fortschritt nicht substitutiv, sondern komplementär zur gering qualifizierten Arbeit. Das bedeutet: Je mehr der technologische Standard fortschritt, desto mehr einfache Arbeitsleistungen wurden nachgefragt. Die Erfindung der Dampfmaschine und der Webstühle ermöglichte erstmals eine Massenproduktion von Gütern im industriellen Stil. Jede zusätzlich eingesetzte Maschine erzeugte aber einen großen Bedarf an Zuarbeiten, und die mussten von vielen gering qualifizierten Personen erledigt werden. Je produktiver die Maschinen wurden, desto umfangreicher wurden die nötigen Zuarbeiten, und so gingen technologischer Fortschritt und Nachfrage nach gering qualifizierter Arbeitsleistung Hand in Hand. Hinzu kam, dass die Maschinen selbst auch erst einmal erzeugt werden mussten, und hierzu benötigte man erneut Arbeitskräfte. Alles das zog eine rasch wachsende und sehr arbeitsintensive Produktion von Zwischenprodukten und Rohstoffen nach sich. So entstanden Hochöfen mit zehntausenden von Arbeiten rund um den eigentlichen Stahlkocher, und parallel dazu wurden Kohle und andere Rohstoffe gewonnen, ebenfalls unter großem Einsatz relativ gering qualifizierter Arbeit. Nachdem Henry Ford damit begonnen hatte, sein in allen Farben (wenn sie nur schwarz waren) verfügbares Model-T am Fließband zu produzieren, erzeugte auch das noch einmal eine Mehrnachfrage nach gering qualifizierter im Vergleich zur hochqualifizierten Arbeit.

Alle diese Trends hielten bis weit in die Nachkriegszeit hinein an. Technologie war komplementär zur Arbeit, und gering qualifizierte Arbeit war bis in die 1950er Jahre noch vergleichsweise billig. Im Laufe der Zeit aber veränderte sich die Lohnstruktur, weil gering qualifizierte Arbeit zunehmend knapper wurde und nicht zuletzt auch weil Gewerkschaften inzwischen legal und gesellschaftlich akzeptiert wurden. In den 1960er und 1970er Jahren verzichteten viele junge Menschen nach Abschluss der bis dahin noch dominierenden Hauptschule sogar ganz auf eine Ausbildung, weil sie damit schon im Alter von 14 oder wenig mehr ein reguläres Einkommen beziehen konnten. Das deutet auf geringe Bildungsrenditen hin oder anders ausgedrückt: Es lohnte sich kaum, zwei oder drei Jahre auf das reguläre Einkommen zu verzichten, um danach als Facharbeiter ein höheres Einkommen zu erzielen. Denn so viel höher war dessen Einkommen nicht.

Kurz: Gering qualifizierte Arbeit wurde knapper und teurer, und vor diesem Hintergrund begann ab den 1970er Jahren zunächst langsam, dann aber immer rascher der Wandel im Charakter des technologischen Fortschritts. Maschinen begannen zunehmend, einfache Arbeit zu ersetzen statt – zumindest in der Summe – einen Mehrbedarf danach zu erzeugen. Scheinbar leere High-Tech-Fabrikhallen entstanden, die Massenstahlproduktion wurde zugunsten von hochspezialisierten Werkstoffen für ausdifferenzierte Zwecke zurückgedrängt, und Hochöfen mitsamt ihres zuarbeitenden Umfeldes wandelten sich zu Technologiezentren, deren Betrieb komplexer wurde und damit keine massenhaft einfache, sondern wenige, dafür aber hochqualifizierte Arbeit erforderte.

Das Post-Industriezeitalter beinhaltet keineswegs, dass wir heute weniger Industrieprodukte herstellen als etwa in den 1960er Jahren. Nur ist deren prozentualer Anteil zurückgedrängt worden, denn der Dienstleistungssektor ist der industriellen Produktion schlicht davon gewachsen. Dienstleistungen sind aber keinesfalls nur einfache Tätigkeiten, sondern werden ebenfalls größtenteils immer qualifikationsintensiver. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Dienstleistungen für Industrie und Gewerbe geleistet wird, womit Arbeitskräfte aus dem Dienstleistungssektor heute die modernen und notwendigerweise weit höher qualifizierten Zuarbeiter der Maschinen darstellen.

Während also die Maschinen die physische Arbeit für uns leisten, sitzt der Großteil der Beschäftigten heute in der einen oder anderen Weise vor dem Bildschirm, und von denen, die dort sitzen, sind wiederum die meisten hochqualifiziert und müssen es auch sein. Am Schreibtisch oder im Konferenzsaal rechnen, konzipieren, programmieren und kommunizieren sie, und so ist jeder von ihnen auf seine Weise damit beschäftigt, die aufgrund ihrer Komplexität immer organisationsbedürftigeren Produktionsprozesse in Gang zu halten und aufeinander abzustimmen.

Über diese Veränderungsprozesse ist Technologie innerhalb der letzten drei bis vier Jahrzehnte zum Substitut für einfache Arbeit geworden, nachdem sie über Jahrhunderte komplementär dazu war. Und der Prozess der Qualifikation von jungen Menschen hat damit kaum schritthalten können, was sich in dem Anstieg der Lohndifferenz zwischen hoch- und geringqualifizierter Arbeit niederschlägt. Mit anderen Worten: Der Anstieg des relativen Angebots hochqualifizierter Arbeit ist vom Anstieg der relativen Nachfrage danach überholt worden. Man hätte also schon vor Jahrzehnten gut daran getan, noch mehr Menschen besser auszubilden. Aber noch in den 1980er und sogar den 1990er Jahren hat man diese Herausforderung nicht in ihrer vollen Bedeutung erkannt. Man hat im Gegenteil der Entwicklung nicht getraut, was sich in Befürchtungen über eine Akademikerschwemme und ähnlichem niederschlägt. Die oben angeführten Zahlen sprechen dagegen eine ganz andere Sprache.

Was ist also zu tun? Alle Politiker aller – auch nur im Entferntesten ernst zu nehmenden – Parteien singen dasselbe Lied von der Dringlichkeit vermehrter Bildungsinvestitionen. Sie tun das prinzipiell zu Recht, aber mit dem Absingen des Liedes ist es freilich nicht getan. Zunächst einmal kommt es sicher nicht einfach auf die nackte Zahl statistischer Akademiker an, denn wie sich inzwischen auch in OECD-Kreisen herumgesprochen hat, sind gerade in Deutschland sehr viele hochqualifizierte Beschäftigte nur deshalb keine Akademiker, weil man sie in Deutschland nicht so nennt: Krankenschwestern und Hebammen sind die vielleicht prominentesten Beispiele, aber es geht weiter mit qualifizierten kaufmännischen oder technischen Angestellten, deren Berufsausbildung es locker mit vielen Bachelorabschlüssen aufnehmen kann, die ihren Glanz vor allem der Arbeit hochqualifizierter Marketing-Spezialisten verdanken, ohne die inzwischen keine Hochschule und kaum noch eine Fakultät auskommt.

Abseits statistischer Fehleinschätzungen konzentrieren sich die Herausforderungen aber auf zwei Dinge: Erstens müssen so viele Menschen wie möglich so jung wie möglich auf einen Pfad gebracht werden, der ihnen ab dem Zeitpunkt, ab dem sie zu eigenen Zukunftsentscheidungen fähig sind, möglichst viele Bildungswege offen lässt. Das fördert erstens den Anteil derer, die dann einmal eine gute Ausbildung absolvieren werden, und es fördert zweitens die Bildungsmobilität, die mit einem Rückgang des statistischen Zusammenhangs zwischen dem Bildungsstand von Eltern mit jenem ihrer Kinder zunimmt. Zweitens müssen wir die Bildungsintegration von Zuwanderern verbessern, denn hier ist es aufgrund kultureller, sprachlicher und religiöser Besonderheiten oft besonders schwierig, bereits in jungen Jahren die Weichen zu stellen und hierzu auch Widerstände des Elternhauses zu überwinden. Beide Aufgaben erfordern also in gewisser Weise eine Neudefinition elterlicher Rechte an ihren Kindern. Wenn man an irgendeiner Stelle den Unterschied zwischen einer liberalen und einer konservativen Grundhaltung prägnant zum Ausdruck bringen mag, dann am besten hier. Denn während – zumindest bei uns – gewiss niemand aus diesen beiden Kreisen den Vorrang der elterlichen Erziehung und Fürsorge infrage stellt, so gebietet es die Grundorientierung an der freien Entfaltung der Persönlichkeit, dass auch dieser Vorrang konditioniert sein muss. Und das bedeutet, dass er stets unter dem Vorbehalt der Eröffnung von Räumen stehen muss, den die Kinder für die Entwicklung jener Fähigkeiten brauchen, welche ihnen im künftigen Erwachsenenalter einmal die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit erlauben werden. Nur so können sie zu hochqualifizierten, kompetenten und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten heranwachsen, die den Anforderungen der modernen Strukturen gewachsen sind und die die sich daraus ergebenden Chancen nutzen können. Alle erzieherischen Rechte müssen an diesen Zweck gebunden sein und damit das traditionelle eigentumsähnliche Recht der Eltern an ihren Kindern endgültig ablösen. Dem hat sich alles andere unterzuordnen, auch und vor allem jene Werte, die man konservativ nennen mag, vor allem also solche von Kirche, Religion und Nation, oder Werte, welche nicht konstitutiv für eine offene, freie und friedliche Gesellschaft sind. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Kirche, welcher Religion, welcher Nation oder wem auch immer diese Werte wichtig sind.

Beiträge der Serie “Ungleichheit heute“:

Norbert Berthold: Wie ungleich ist die Welt? Mythen, Fakten und Politik

Norbert Berthold: Rettet den Kapitalismus vor den Kapitalisten. Thomas Piketty auf den Spuren von Karl Marx.

Marcus Fraaß: Wie ungleich ist die Vermögensverteilung in Deutschland? Noch ungleicher als die Einkommensverteilung

Norbert Berthold: Staatliche Umverteilung und soziale Mobilität. Eine verteilungspolitische Fata Morgana?

Norbert Berthold: Die “Great Gatsby“-Kurve. Mehr als politische Progaganda?

Norbert Berthold: Des Läba isch koin Schlotzer. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist grober Unfug.

Klaus Gründler: Bildung hilft, die Ungleichheit zu reduzieren

Mustafa Coban: Kombilöhne versus Working Poor. Der Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit

Norbert Berthold: Geldpolitik und Ungleichheit. Machen Notenbanken die Welt ungleicher?

Rainer Hank: Ungleichheit und Gerechtigkeit: Was hat das miteinander zu tun?

Klaus Gründler: Ungleichheit und Krisen

Norbert Berthold: “Reichtum ist distributive Umweltverschmutzung“. Höhere Steuern oder mehr Wettbewerb?

Klaus Gründler: Ungleichheit und Wachstum

Norbert Berthold: Der amerikanische Traum – Bremst Ungleichheit die soziale Mobilität?

Norbert Berthold: Der Staat pflügt die Verteilung um

Norbert Berthold: Die Ungleichheit wird männlicher

Norbert Berthold: Krieg der Modelle. Technologie oder Institutionen?

Michael Grömling: Einkommensverteilung – Vorsicht vor der Konjunktur!

Norbert Berthold: Die deutsche “Mitte“ ist stabil. Wie lange noch?

Eric Thode: Die Mittelschicht schrumpft – Wo liegt der Handlungsbedarf?

Norbert Berthold: Geringe Stundenlöhne, kurze Arbeitszeiten. Treiben Frauen die Ungleichheit?

Norbert Berthold: Deutschland wird ungleicher. Was sagt die Lohnverteilung?

Simon Hurst: Der Staat strapaziert die Schweizer Mittelschicht

Norbert Berthold: Einkommensungleichheit in OECD-Ländern. Wo stehen wir?

Norbert Berthold: Ungleichheit, soziale Mobilität und Humankapital

- Über die Demokratie in Amerika

… und was wir daraus lernen können - 22. Dezember 2025 - Staatsverschuldung und Schuldenbremse

Ein Beitrag zur Erschütterung von Gewissheiten - 14. Juli 2025 - Wie können wir unsere liberalen Demokratien schützen - 30. März 2025

6 Antworten auf „Ungleichheit heute (25)

Lohngefälle und Bildung in der offenen Gesellschaft“